Y a pas kelkun ki veut tomber amoureu de moi ?

proclame depuis des années Pö sur le mur d’un immeuble marseillais.

Une main a récemment rajouté Nous aussi c’est la galère.

D’autres le chantent, « laisse-moi devenirl’ombre de ton chien / mais ne me quitte pas »

ou « je suis malade, complètement malade /comme quand ma mère sortait le soir /et qu’elle me laissait seul avec mon désespoir… »,[i]

s’épuisant dans une demande murmurée, muette ou chantée, s’aliénant dans leur besoin désespéré désespérant de l’autre.

La complainte des mendiants d’amour les ramène au temps d’avant avec la même soif, la même faim qu’éprouve le bébé, traces d’un passé aboli condamnées à rester inassouvies. Comme le savent douloureusement les anorexiques, boulimiques, avides, persécuteurs, harceleurs, addicts de tout acabit, etc. leur faim, leur soif, leur quête échappent à toute raison. Et pas plus que leurs partenaires, leurs psychothérapeutes ne peuvent être les parents tarifés de leur enfance enfuie et maintenant imaginaire.

Illusion mère de la frustration et de l’incompréhension comme en témoigne un praticien : « pourtant je connais ses besoins, j’ai essayé d’y répondre, réparer, consoler, rassurer. Et elle revient, rien n’a bougé » raconte-t-il en supervision parlant de sa consultante qui a annulé son rendez-vous avec un message bref « j’arrête ». Il se sent embarqué, impuissant, perdu, « on avait un bon contact, l’alliance était bonne » dit-il. La demande qu’il a prise pour argent comptant s’avère être de la fausse monnaie. Erreur de la première minute qui parfois empêche qu’il y en ait une deuxième, mais erreur féconde qui oblige à distinguer la demande formulée consciemment du désir inconscient qui déroule sans fin les scénarios de sa vie – dépendance et insatisfaction – et du besoin qui, du fond du fond, fait venir la personne en psychothérapie.

Demande, désir de l’autre, besoin

Entre la demande explicite que le consultant fait au praticien et le besoin profond qui le fait venir en ce lieu et dont la plus grande partie lui échappe se glisse inévitablement un sous-texte qui parle de ce qu’il attend en termes d’amour et/ou de rejet. Le praticien est interpelé sur chacun de ces niveaux et la façon dont il y répond a des conséquences importantes sur le travail.

Le consultant dit les choses comme il les sent, comme il les vit. Si le praticien les prend au premier degré, il risque de répondre au même niveau et de ne pas être attentif à ce qui agit dans les sous-couches de la demande, plus ou moins loin du conscient. Dans le cabinet, lieu à haute charge affective et émotionnelle, on ne demande pas l’heure ou le temps qu’il fait. La demande, quelle qu’en soit la formulation explicite, parle d’autre chose dont le consultant n’est pas clairement conscient, d’un désir qui se porte sur l’autre (ici le praticien) comme quand il dit « j’ai besoin d’être aimé, reconnu… vous êtes la seule personne qui… j’ai manqué d’amour maternel, mon père ne m’a jamais regardée ». Il demande quelque chose dont il manque à quelqu’un qui est supposé l’avoir et ce n’est pas la salière, mais son amour. Devenir objet du désir de l’autre.

Difficile pour qui a choisi ce métier par souci d’autrui de ne pas entendre cette attente, ce besoin comme un cahier de charges[ii] auquel il ne saurait se soustraire, à savoir combler le besoin insatisfait de son consultant, comme si c’était un besoin vital. S’il ne voit pas comment la situation mobilise dans ce moment ses propres attentes et sa propre relation au pouvoir, il participe à installer une relation identique à celles dont le consultant est prisonnier dans sa propre vie. On revient à la séquence évoquée plus haut du praticien qui ne comprend pas ce qui s’est passé.

Cette relation saturée de désir[iii], désir du consultant d’être objet de l’amour du praticien, de sa reconnaissance, de son pouvoir, désir du praticien d’être le bon parent, est vouée à rester insatisfaite en dépit d’une quête répétée à satiété. Le psychothérapeute n’est pas un/une professionnel/le chez qui on vient acheter l’amour dont on manque à la maison.

Le besoin qui conduit en thérapie est d’un autre ordre. Une expérience que nous avons tous connue peut en donner l’image, celle de l’enfant qui veut se dresser sur ses jambes et se mettre à marcher. Nous savons combien ce besoin peut être impérieux le moment venu et combien il diffère des besoins vitaux de l’enfant, la faim, la soif, la sécurité, ceux qu’il ne peut satisfaire seul. Se dresser, marcher, personne ne peut le faire à sa place, mais il a besoin pour s’y risquer de quelqu’un qui assure sa sécurité. Les albums de famille montrent un parent accroupi, les bras largement écartés, tranquille, l’encourageant. Parfois l’adulte veut que l’enfant marche sans attendre qu’il en sente le besoin. Dressage, contrainte, soumission. Parfois l’adulte est anxieux que son enfant se blesse, se fasse mal, se mette en danger, installant sa propre insécurité dans le champ. Peut-être pour rassurer son parent l’enfant renoncera-t-il. Ou peut-être se blessera-t-il pour satisfaire le désir de son parent de le soigner, tant il dépend de lui pour sa survie.

Dans cette image tout parle au praticien de la psychothérapie. Certes l’adulte vient de lui-même, mais c’est pour réussir à marcher sur ses propres jambes, à contacter et à assumer sa singularité, à être enfin chez lui chez lui. Ce besoin est le sien et nul autre ne peut le satisfaire à sa place mais il a besoin pour s’y ouvrir en sécurité de la présence d’un accompagnateur aux bras ouverts[iv], ayant confiance dans le processus en cours. Là se situe une difficulté majeure du côté du praticien. L’approche de cet espace intérieur, de ce gouffre, peut soulever tant d’angoisse voire de terreur que le praticien lui-même risque, saisi de vertige et de peur, d’être tenté de se dérober et il y a de nombreuses façons de le faire, autant de visages du contre-transfert[v] qui, à l’image des Sirènes, tentent de le détourner de garder le cap.

Les vignettes suivantes, qui vont les illustrer, sont tirées du travail de supervision que je mène depuis une quinzaine d’années. Elles sont précieuses car ce sont elles qui m’ont fait comprendre ce que j’expose dans ce texte.

Les perversions de la demande, d’où qu’elle vienne

Dans une situation saturée dès le premier moment par les phénomènes transférentiels / contre-transférentiels et par les difficultés relationnelles du consultant, toute demande, aussi banale soit-elle, peut reposer sur plusieurs couches de sens. Le praticien à qui le transfert[vi] a délégué le pouvoir de guérir étant dans une position haute et le consultant, dépendant, dans une position basse, la relation pourrait être considérée comme asymétrique. Mais l’argent et le cadre contractuel en font en même temps une relation paritaire, l’un pensant (je le paie il me doit quelque chose) et l’autre (il me paie je lui dois quelque chose). Le double visage de la relation fait qu’il y a trois personnes en présence : un adulte qui vit sa vie comme adulte et qui paie, son enfant exigeant et dépendant qu’il conduit ici, un psychothérapeute qui veille à rester psychothérapeute. Parfois il y a quatre personnes quand le praticien se laisse déborder par son propre enfant. Parfois les deux enfants échappent aux adultes, se retrouvent complices et créent une confusion qui pervertit la relation psychothérapique comme dans la situation suivante.

Mathieu[vii] a bien du mal avec son consultant, Victor. Cet homme, que son travail amène à courir le monde et à jouir d’une belle position sociale, n’est pas gratifiant dans le travail. Il ne cesse de raconter son quotidien, ses affaires, ses rencontres. Il est difficile de l’arrêter et Mathieu souffre de ne rien pouvoir lui proposer. Il est impatient d’entrer en scène mais quand il parvient à lui faire faire un exercice, ça semble « sonner dans le vide », comme il dit. Victor fait le devoir qu’on lui demande, donne le compte-rendu attendu puis reprend son discours.

Heureusement l’autre jour Mathieu a vécu un bon moment. En début de séance Victor lui a demandé « comment ça va Mathieu ? » Il ne s’est pas fait prier pour lui parler de sa vie, de comment il se sent ce matin, ce qu’il a fait. Bon moment, « je me sens… comment dire… reconnu… Mais après j’ai dû me le coltiner ».

Pris dans sa propre demande de reconnaissance face à cet homme à l’importante assise sociale, Mathieu peine à percevoir la discordance que sous-entend la démarche de Victor. Quand celui-ci franchit le seuil de son cabinet, il y est conduit par un mouvement qui déborde largement la demande dont il l’habille, il obéit à un besoin profond étouffé qui nourrit sa souffrance. Accueillir ce mouvement, ne serait-ce que par la conscience de son rôle majeur dans la démarche, devient difficile quand la demande de reconnaissance de Mathieu fait écho à celle de Victor et s’allie en quelque sorte à sa résistance.

« Que ressens-tu ? »

Le praticien a fait une proposition de travail qui lui semble professionnelle, comme un travail psycho-corporel, et il demande à son consultant : « que ressens-tu ? » Il attend une réponse, savoir ce que l’autre ressent mais il a répondu « euh… ben… je ne sais pas ».

Le praticien qui rapporte le fait en supervision est perplexe. Le travail est difficile avec cette personne qui, pourtant, ne cesse de montrer sa bonne volonté, d’obéir. Il a tout fait pour que quelque chose, une émotion, un sentiment soit ressenti. Suite à sa formation il attend qu’il se passe quelque chose dans le corps, dans l’émotion, il l’a éprouvé[viii], le consultant devrait sentir quelque chose. Qu’a-t-il raté ? Il en vient à douter de sa compétence. Si la personne est coupée de ses émotions, le but des exercices est de rétablir le contact. Rien senti ? Est-elle de mauvaise volonté, est-elle contre moi ou quoi ?

Rien n’empêche le consultant de dire rien ou je ne sais pas sauf que… il sent que cette réponse ne satisfait pas le praticien. Attendait-il autre chose qu’une réponse sincère ? C’est une impasse. Il a appris à se couper de lui-même, peut-être pour en protéger des personnes dont il dépendait, peut-être pour se protéger lui-même. Va-t-il respecter l’interdit ou essayer de satisfaire le praticien dont il a besoin maintenant en inventant ce que celui-ci attend, en imaginant ce qu’il pourrait ressentir, oui, c’est quelque chose comme… de la tristesse peut-être suggère le praticien... oui oui c’est ça ! Ou peut-être propose-t-il de la colère, on va travailler la colère… contre qui… Ben oui, reprend le consultant, contre mon père, mon ex, Etc. On trouve toujours quelqu’un. Mais en donnant au praticien ce qu’il attend il se met en délicatesse avec sa loyauté à la mythologie familiale. Trahison des deux côtés. Épreuve difficile d’où parfois l’état de sidération dans lequel il se retrouve, semblant ne plus comprendre la question, cherchant désespérément une issue.

Comme dans la vie ordinaire, l’un demande quelque chose que l’autre doit avoir et que se passe-t-il si l’autre en question, ici le consultant, le refuse. D’un processus thérapeutique on est passé à une relation de pouvoir style amour donné ou refusé. Le praticien, sentant derrière lui le regard des formateurs et leur jugement, attend du consultant qu’il confirme sa compétence. Le consultant veut le protéger, ne pas le décevoir, il a besoin de lui, peut-être sent-il ses fragilités, à moins qu’il trouve (à son insu) un plaisir pervers à le mettre en échec. Le cercle vicieux est amorcé des complaisances, paroles fausses, interprétations.

Situation fréquente de double contrainte. La réponse juste serait je ne comprends rien à une règle qui fait que quelle que soit ma réponse elle est mauvaise, je ne veux pas jouer à ça, façon de qualifier la relation de perverse, sinon dans l’intention, du moins dans sa dynamique. Un jeune thérapeute, persuadé de bien faire son travail, est-il prêt à accueillir une telle liberté de parole chez son consultant ? Et quel consultant dont on sait par expérience à quel point il peut être captif de ce type de relations pourrait prendre cette liberté ? Que se passe-t-il quand on dit oui parce qu’on ne peut pas dire non, quelles que soient les causes de cette difficulté ? Problématique du consentement. La réponse ne peut pas être mauvaise s’il s’agissait simplement de savoir si quelque chose est ou n’est pas là, ce qui est le cas d’un ressenti ou d’une émotion. J’ai mal ou je n’ai pas mal, je suis triste ou non ou un peu ou beaucoup ou pas du tout, je ne sais pas, je ne ressens rien, etc. Mais la réponse est mauvaise si elle dépend de l’attente et du jugement du questionneur, de sorte que chacun est pris dans un piège.

L’important n’est pas la question elle-même mais l’intention qu’elle porte en sub-liminal. Laisse-t-elle le consultant libre de sa réponse, quelle qu’elle soit, sans en attendre satisfaction ni déception. Si le thérapeute est libre d’intention, que ce soit de faire du bien, de montrer sa compétence, de satisfaire des formateurs, d’exercer son pouvoir, peut-être son consultant se sentira-t-il libre d’oser parler librement, qui est ce pourquoi il vient. On sort de la demande et de la quête d’amour qui la soutient pour laisser de l’espace à ce qui a besoin de se dire, d’être.

En sens inverse, quand le praticien est interpelé par une demande directe comme « vous pouvez m’aider ? vous avez déjà vu un cas comme moi ? que dois-je faire ? me séparer de ma femme? dites-moi ce que je dois faire ! ». Double contrainte si le praticien ne se sent pas autorisé à dire oui ni non et se perd en explications, circonlocutions, etc. Malgré les apparences de bonne entente, la relation risque un jour de se briser brutalement. S’il reste présent à la situation ici et maintenant, la réponse est claire : « que devez-vous faire ? Continuer le travail que vous commencez ici… » Et surtout, pour le praticien, rester en écoute. On a le temps.

Que faire de l’urne ?

La demande témoin du scénario caché et du désir insu

Éric n’arrête pas de demander à Agnès, sa thérapeute, quelle décision il doit prendre, ce qu’il doit faire. Elle a beau lui dire que ce n’est pas son rôle, il insiste d’une fois sur l’autre, reposant sans cesse la question. Démunie devant ce bombardement, Agnès en reste silencieuse. Lui répondre n’est pas son rôle.

Mais au fait quelle question lui demande-t-il de résoudre pour lui ? La dernière fois il explique qu’après la mort de sa maman et sa crémation, il y a quelque temps, il a recueilli l’urne et qu’il a un problème. Il ne veut pas la poser dans le cimetière de son village parce qu’on le saurait et il devrait dire comment elle est morte et les gens poseraient des questions, les gens sont curieux. D’ailleurs il pense déménager et en attendant il garde l’urne chez lui, sur un guéridon, près de l’entrée. Que doit-il en faire ? Agnès ne sait que lui dire sur le destin de l’urne, il l’agace avec cette question : il vient pour une psychothérapie et il ne parle que de ça.

Éric fait comme il peut, comme il fait toujours. D’ailleurs c’est sa femme qui a insisté, elle a contacté Agnès, a pris rendez-vous pour lui, en précisant qu’il n’est pas bien depuis la mort de sa maman. A ce sujet, Éric parle de sa maman, morte si vite qu’elle n’a pu lui dire ce qu’il devrait faire après sa mort, en particulier de ses cendres.

Agnès répond comme ferait n’importe quelle personne de l’entourage d’Éric et en premier lieu sa femme : « je ne suis pas à ta place, c’est ta maman, c’est à toi de voir ! » Elle sait qu’il est conseillé de ne pas répondre à la demande au premier degré mais dire je ne sais pas n’est-ce pas aussi du premier degré ? C’est comme si elle disait Monsieur, vous avez frappé à la mauvaise porte, allez voir ailleurs. Elle s’en garde, mais alors que dire ?

La femme d’Éric l’a envoyé à Agnès, il lui a obéi et il donne tout de suite à Agnès le même rôle. Sa demande telle qu’il la formule est parlante par sa répétition même. Elle témoigne d’un scénario qui, à son insu, dirige sa vie, y distribuant les rôles de chacun. Sa femme prend les décisions, reprenant le rôle de sa maman avant elle et il l’attend maintenant d’Agnès. Juste une question de casting, mais qui dit quoi ?[ix] On demande à quelqu’un quelque chose qu’on désire, dont on manque. Dans la vie de tous les jours, on répond oui ou non, on veut faire plaisir ou pas. Mais Éric a-t-il besoin de quelque chose ou juste de demander ? La répétition semble dire qu’il a surtout besoin d’avoir quelqu’un à qui demander. La demande tient lieu de relation.

Agnès sera-t-elle la personne qui saura enfin le satisfaire ? Un moment important se joue là : si Agnès a besoin que quelqu’un ait besoin d’elle, si elle souffre de ne pas pouvoir apaiser la soif ou la souffrance de l’autre, si elle aussi est dans la demande, c’est fini, l’épisode se termine. Le suivant se rejouera à l’identique et confirmera à Éric qu’il est toujours en manque et que, nouveau Tantale, la source à laquelle il voulait étancher sa soif s’assèche dès qu’il s’approche.

Mais sa mère est morte et l’urne est ici, ici et maintenant comme sujet dans le cabinet avec Éric et Agnès. Surtout ne pas la mettre ailleurs. S’il a accepté de venir jusqu’ici, peut-être y a-t-il quelque part, encore très enfoui dans sa terre, le germe d’un besoin de devenir lui-même, de s’émanciper, le seul besoin auquel on ne peut pas répondre à sa place, même pas lui tant qu’il n’en a pas senti la poussée.

Peut-être le moment est-il arrivé d’arrêter de passer sa vie à faire la manche, à chercher quelqu’un qui comblerait son attente ? Le besoin de devenir le parent de lui-même, bien caché derrière l’avalanche de demandes, serait-il en train d’émerger ? Serait-ce ce que craint, sans en être bien consciente, la compagne d’Eric ?

« C’était d’ordre vital et non sentimental »

L’ébranlement provoqué par la violence qui nous a tous percutés le matin du 7 janvier 2015 n’a pas fini de faire sentir ses effets. Parfois là où on ne les attendait guère, comme dans la compréhension des processus psychothérapiques, transfert-contre-transfert, demande, désir et besoin.

Philippe Lançon est une des victimes de l’attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo. Les balles ont labouré ses bras et ses jambes et détruit la partie inférieure de son visage. Il décrit dans un livre l’année qui a suivi. Le lendemain de l’attentat, choqué, en proie à toutes les affres de la situation, il reçoit la visite d’une amie proche. Il fait en sorte qu’elle ne revienne pas. Un an et demi après elle lui pose la question du pourquoi. « Sur le moment, dit-elle, je n’ai pas compris, tu m’interdisais de venir te voir, de t’aider. »[x] Il lui répond : « L’amitié n’était pas en question. (…) je devais faire un tri (…) j’ai choisi à ce moment-là ceux dont je sentais qu’ils me rendraient plus fort. Tu n’en faisais pas partie. » Elle reprend « peux-tu comprendre ce que j’ai ressenti ? » Lui « Je peux et sans doute je pouvais. Mais à ce moment là, tenir compte de ce tu pouvais ressentir était pour moi un luxe que je ne pouvais pas me payer. » Quand un consultant peut se passer de ce luxe et ne pas tenir compte de ce que pense ou vit son thérapeute, il est en bonne voie. Il est sorti de la demande, peut-être des voies obscures de son désir, il s’approche de son besoin, à moins que ce soit pour entrer dans une relation de combat.

La question dans ce contexte traumatique n’est pas d’être aimé ni de cultiver la relation. Le narrateur dépend de ceux qui pourront l’aider à boire et manger, ce qu’il ne peut plus faire seul, et encore moins parler. Sa priorité est de limiter ses relations à celles qui l’aident à satisfaire les besoins vitaux. Il doit faire un tri, hors toute loyauté ou toute attention à la sensibilité d’autrui, entre les relations qui satisfont ces besoins et celles qui ne le font pas. Voire qui les contrarieraient, quelle que soit la bonne volonté des personnes. Il faut pour cela une forte proximité avec soi-même et avec son besoin de vivre.

Chloé est la chirurgienne qui dès le début s’est engagée dans la reconstruction de son visage. Le narrateur dit : « tout ce qui venait de Chloé se justifiait spécialement. Il ne s’agissait pas d’amour mais de dépendance. Il ne fallut pas longtemps à Gabriela (la compagne du narrateur à l’époque) pour éprouver de la jalousie envers ce lien. Elle avait tort, dans la mesure où ce qui m’unissait à ma chirurgienne était d’ordre vital et non sentimental, mais elle avait raison, puisque ce lien, à cette période, était alors devenu prioritaire. Chloé passait avant tout le monde, avant mon frère et mes parents. Elle était la seule personne dont ma mâchoire et ma vie future dépendaient. (…) Ici le roi c’était moi. » Il investit Chloé pour des raisons vitales et non sentimentales, distinguant pour lui ce qui est de l’ordre du besoin, le vital, de ce qui ne l’est pas, le sentimental. La priorité de l’un sur l’autre ne se discutait pas.

Le terme de dépendance utilisé plus haut pourrait faire illusion mais les mots de Ph. Lançon sont simples et forts. Le sentimental parle de ce que nous mettons d’affection, d’amour, de haine, d’attention réciproque, d’apprivoisement, de mendicité, de prière, etc. dans la relation avec autrui. Sentimental parle de la demande, explicite ou implicite, qui semble régir la relation du consultant au thérapeute et souvent celle du thérapeute au consultant dans son attente du retour, des résultats de son travail, d’une reconnaissance.

Pierre Souchon, journaliste, essayiste, a eu un itinéraire psychiatrique douloureux qu’il décrit dans Encore vivant (Éd. du Rouergue, 2017). Le travail de libération qu’il a pu faire grâce à sa psychiatre rejoint avec des mots différents celui de Philippe Lançon. Il écrit : « sur cette autorité d’humanité, alors on peut toujours s’appuyer. Mme D. m’attache. Mme D. me pique. Mme D. me tabasse. Je sais qu’elle me protège ». Derrière les mots se dessine le respect que Mme D. éprouve pour l’humanité de Pierre qu’il a lui-même tant de mal à assurer. Elle a su créer une alliance sans aucune complaisance, reposant sur un lien d’humanité et de confiance entre elle et son patient qui est la meilleure définition de l’alliance thérapeutique.

Dans le cas de Philippe, le vital parle d’une nécessité qui engage la vie dans son maintien pur et simple. Le psychothérapeute ne peut pas accueillir la demande du consultant sans garder à l’esprit la dimension du besoin, dont souvent témoigne seulement le sentiment d’urgence que ressent la personne une fois qu’elle a décidé de consulter. Je viens parce que je dois, mais je n’en sais pas plus, pourrait-elle ajouter, le reste, les raisons que j’en donne, ne sont peut-être que de l’emballage. Et comment le thérapeute pourrait-il savoir ce dont le consultant a vraiment besoin pour se sentir exister ? Vital pourrait se dire existentiel.

Le besoin du consultant n’est pas vital au même titre que la réparation physique de Philippe Lançon, il n’en est pas moins urgent et vital à ce moment de sa vie. Le besoin de s’accorder au mieux à ses valeurs au plus profond de soi peut prendre une dimension dramatique.[xi] Comme la chirurgienne de Philippe Lançon, le psychothérapeute ne répond pas à la demande du consultant, il engage le travail sur la voie que son expérience lui a appris être la plus juste devant un besoin auquel le consultant ne sait comment répondre, pas plus que ses proches ou d’autres professions. Quand une personne arrive dans ce lieu elle engage un processus qui a à voir avec le coeur de son être, peut-être ce qu’on nomme si couramment son âme. Pour s’accorder au fond à elle ? Une rencontre unique peut y suffire et la personne voir se dissiper les raisons qui l’avaient amenée à consulter.[xii] Parfois il y faut des années tellement nous avons dû faire taire notre âme pour survivre.

Quand le désir du praticien fait confondre demande et besoin

La couverture ou le froid, parfois il faut choisir

Lors de leur première rencontre Mylène, la praticienne, a senti Orphée, son consultant de 37 ans, habité par une peur intense. Il lui faudra six mois avant de revenir vers elle pour entreprendre une thérapie. Mylène est régulièrement frappée par l’intensité de leurs échanges, comme si, presque chaque fois, il descendait dans des enfers intérieurs dont elle ressent si fort l’impact en elle qu’elle craint de l’y pousser. Ou d’y aller avec lui ? Elle pense comprendre, sans qu’il l’ait jamais dit explicitement, que son père aurait abusé de lui très jeune.

Lors d’une séance il parle d’un rêve qu’il décrit de telle façon que Mylène pense qu’il en train de le vivre dans l’instant avec l’intensité habituelle. Orphée est sur le canapé, et voilà ce bébé, nu, sur le sol de la cave, il fait sombre et le bébé a froid, si froid. Ainsi parle Orphée. Mylène reste figée, elle doit faire quelque chose, elle a été infirmière, elle connaît les gestes, mais lequel serait le bon en la circonstance ? Celui qui va soulager la souffrance ou celui qui risque d’aggraver les choses ? On ne touche pas à quelqu’un qui est à terre si on ne sait pas. Elle sait et elle ne sait pas. Elle ne sait plus, l’infirmière saurait mais la thérapeute… Mylène craint que le bébé souffre et que sa peur s’aggrave. Le bébé a froid, elle prend une couverture, mais c’est Orphée qu’elle couvre. Très vite il a chaud et revient dans l’ici et maintenant. « Voilà jusqu’où je peux m’approcher de lui » dit Mylène. La séance s’achève, Orphée se sent bien.

Il ne reviendra pas sur l’épisode lors des séances suivantes comme s’il avait compris que Mylène ne pourra l’y accompagner et qu’il tenait à l’en protéger. Mylène se sent un peu déçue que cette ouverture sur un autre monde se referme ainsi. Orphée s’en tient aux problèmes de son quotidien professionnel. L’intensité n’est plus là. Partie la peur, refermée la porte.

Des braises sous la glace ?

Qui avait froid ? Quel rôle a joué la couverture ? Je demande à Mylène s’il faisait froid dans son cabinet. « Absolument pas » Pourtant Orphée dans le bébé, ou le bébé dans Orphée, avait froid. Le corps ne ment pas mais parfois il délire : il ressent un froid intense que le thermomètre n’explique pas. Le corps ne ment pas mais il est prisonnier du passé et parfois du récit qui le réécrit avec les fantasmes qui s’y attachent. Il revit une expérience intense et froide dans son maintenant avec l’intensité et le sentiment de réalité que peut donner le rêve, imaginaire mais si réel qu’il n’est parfois d’autre issue que de se réveiller.

Mylène a pris pour une demande d’aujourd’hui ici (j’ai froid, fais quelque chose pour moi, sois secourable) un ressenti archaïque qui parle d’un enjeu de vie ou de survie quelque part dans l’imaginaire, c’est-à-dire dans un autre espace, un autre temps, un autre ici-maintenant. La particularité de la capsule temporo-spatiale qu’est la séance de psychothérapie est que le temps et l’espace n’y sont plus ceux de la réalité physique habituelle. Le présent rejoue le passé et le passé recouvre le présent.

Dans ce lieu et ce moment du processus thérapeutique, le mouvement propre d’Orphée le conduit dans un espace régressif où il est amené à revisiter une scène, cave, nu, froid, obscur, bébé, peut-être lieu de danger, mais lieu à revisiter nécessairement. Il y est conduit par un besoin profond et, comme l’Orphée des Grecs ou celui de Cocteau franchissant les portes de la mort pour en ramener l’amour de sa vie, il doit franchir un froid mortel pour retrouver, dans son cas, l’amour de sa propre vie, l’amour du vivant qu’il est.

Si le bébé a survécu comme l’atteste aujourd’hui la présence d’Orphée, c’est qu’a persisté quelque part un foyer, un lieu de chaleur vivante. Le ressenti, s’il avait été respecté et accompagné, pouvait reconduire Orphée, à travers froid et peur intenses, vers le lieu dont il est propriétaire de plein droit, vers son foyer, là où couve sous le gel un feu dormant. Froid et terreur font fonction de gardiens du trésor, pour en décourager les abords. La thérapeute est mise au défi d’y accompagner Orphée. La couverture vient d’un monde différent de celui où se trouve le trentenaire Orphée, la jeter sur lui, c’est comme vider un seau d’eau froide sur une personne hébétée, elle revient à la réalité de l’ici et maintenant. Et comme le regard de trop pour l’Orphée antique, la couverture arrête le processus. Euridyce est perdue pour aujourd’hui, elle retourne dans son abri.

Mylène, après sa formation d’infirmière a très peu exercé en tant que telle mais cette identité lui était si naturelle qu’elle en est restée marquée toute sa vie. Aujourd’hui, devant ce bébé transi de froid, la psychothérapeute n’a pu résister à la pression de l’infirmière, à la passion, intense, incontrôlable, de courir au secours de l’être en souffrance, à la force du désir d’être objet de son amour. Elle lui a apporté la chaleur, comme si elle répondait à une demande pressante et il l’en remercie, « je me sens bien maintenant ». Elle ne l’a pas laissé trouver sa propre source de chaleur et l’intensité un peu effrayante des séances précédentes a disparu. Le mouvement perçu comme une demande, court circuité par son attente inconsciente, n’a pu contacter le besoin profond, vital qui a mis Orphée en marche et lui faire retrouver le moment où, quelles qu’aient été les circonstances, il a été en contact étroit avec le sentiment de sa propre vie[xiii].

Pour Orphée, une des clés qui, dans le cabinet de Mylène, ouvre l’accès à la vie préservée, à la résilience, est peut-être le froid qui évoque la mort tout en préservant la vie. Je pense ici aux mots si forts de Toni Morrison[xiv], dans Home : This house is strange. /Its shadows lie./ Say, tell me, why does its lock fit my key ? (Cette maison est étrange/ Son ombre ment/ Dis-moi, comment se fait-il que ma clé aille sur sa serrure ?) Cette phrase s’est souvent invitée dans mon travail et je ne me lasse pas de la solliciter.

Le travail a continué avec Orphée et la porte entr’ouverte sur son abîme intérieur ne s’est apparemment pas refermée. Il a quitté son travail dans les transports en commun pour devenir skipper. Mylène nous annonce quelques mois plus tard qu’il a décidé de partir : « j’ai encore des peurs à rencontrer et des choses à affronter, mais c’est à moi de le faire seul maintenant. » Le travail avec Mylène, en touchant les limites de son accompagnatrice, lui a permis d’être attentif à son propre besoin.

Quand on en reparle, Mylène songe à ce qu’elle a si souvent entendu dire pendant sa formation, l’importance de renoncer à faire. La perversité de la demande est de pousser l’autre à faire et souvent dans l’urgence, faire, urgence, autant d’ennemis du processus thérapeutique. Il ne s’agit pas d’une intention perverse du consultant ni du thérapeute, mais de ce que produit la méconnaissance par le thérapeute des sous-couches de sens et d’intention venus de l’insu.

Dans le cabinet du psycho-praticien on n’est pas chez le médecin, au SAMU, sur le champ de bataille. Si la vie est en danger, ce n’est pas du fait d’un coup de couteau dans le ventre, d’un tir de missiles, d’une errance dans la jungle mais du fait des croyances, des mythes, des scénarios qui nous hantent, nous ont construits et continuent de nous parler de danger et de mort. Croyances, images, traces assez puissantes pour convaincre notre animal qu’il y a encore du danger, sauf qu’ici il ne s’agit pas de la mort biologique, mais des enjeux existentiels. Quelle est ma place dans ce corps vivant, qui l’occupe, qui dit « je » ici ? Mes jambes, qui portent-elles, qui les dirige ?

A partir d’une même formulation de sa démarche par le/la consultant/e, le praticien peut l’accueillir comme une demande (à satisfaire) ou un besoin (à laisser émerger). S’il essaie de satisfaire la demande explicite du consultant, il lui confirme que la satisfaction de ses désirs ou la résolution de ses problèmes dépendent de l’autre. Ce faisant, il obéit lui-même à la croyance chantée par ses Sirènes toxiques[xv] et le psychothérapeute disparaît. Il empêche son consultant de voir comment sa croyance a contribué à construire une vie où se répètent les situations douloureuses. Il l’empêche de s’interroger, par exemple, sur un attachement profond, irrépressible, aux relations dites toxiques.

S’il prend le temps de l’accompagner dans l’univers mystérieux du besoin[xvi], le consultant contactera peut-être sa liberté, son mouvement d’émancipation au risque de trahir les loyautés jusque-là maîtresses de sa vie. Ecouter librement, de façon ouverte, sans interprétation, sans vouloir faire quelque chose, juste entendre. Ecouter sans a priori, sans être pris par la nécessité de répondre, de soulager, de réparer permet de laisser émerger des questions autrement stimulantes.

Quand la Demande touche un point aveugle…

Prenez moi dans vos bras !

À leur deuxième séance, une jeune femme, Ève, demande à son thérapeute, Godefroy, de la prendre dans ses bras. Godefroy vient en parler dans le groupe parce que cette deuxième séance a été aussi la dernière.

Il est troublé par la demande. À l’inverse d’autres praticiens il ne prend jamais ses consultant-e-s dans les bras, confie-t-il un peu gêné à ses collègues du groupe. Il est troublé mais il s’exécute. Il s’exécute même au sens de la justice : il supprime le psycho-praticien et retrouve dans cette posture l’image qu’il connaît bien de lui, chevalier des croisades, le corps cuirassé dans une carapace et, sous cet exosquelette, je sens mes bras comme morts, dit-il. Sent-il se rejouer sans le voir ce qu’a pu être pour le bébé qu’il a été d’être pris dans de tels bras, des bras morts ?[xvii] Une situation qui, se répétant, lui imposait de trouver un moyen de se porter alors qu’il ne pouvait encore compter sur ses jambes, sa colonne ni des bras fiables. L’exo-squelette est parfois remplacé par la tête et le mental, l’ensemble cou-cerveau devenu centre de contrôle et soutien à tout faire.[xviii]

Double malentendu. Ève, en demandant au thérapeute de la prendre dans ses bras présente sa requête comme un besoin, j’ai besoin de… le besoin d’être consolée, de trouver un amant, de redevenir nourrisson ? Pas facile à démêler. Elle se fait croire et fait croire que c’est un besoin du même ordre que celui du nourrisson et le psycho-praticien est en risque de croire qu’à la satisfaire il va réparer un manque originel. Force du transfert-contre-transfert. Passant à l’acte (cela s’appelle ainsi car il n’interroge pas la demande) Godefroy ne fait que confirmer à cette femme que son mal-être comme son mieux-être dépendent de l’autre, ici le praticien, qui la prendrait ou la refuserait comme objet de son amour.

Voilà posés les éléments du piège et du cercle vicieux où la répétition se marie à la louable intention de soulager la peine du consultant, réparer ses blessures, apaiser son besoin, lequel va vite s’avérer un puits sans fond et sans fin. Avec, au bout du compte, frustration d’un côté (pourquoi ne veut-il pas me donner ce qu’il a ?), impuissance de l’autre (je ne sais pas de quoi il retourne). Chacun demande à l’autre ce qui lui manque pour découvrir qu’il ne l’a pas non plus, pris chacun dans le malentendu qu’entretient la confusion entre la demande et le besoin, laissant jouer les obscurs mouvements du désir. Que porte de non-dit la demande pour que Godefroy se sente obligé d’y répondre à son corps défendant, c’est-à-dire contre lui-même ? Pris dans la confusion il se retrouve dans une impasse, un jeu de leurres dont aucun des deux n’est conscient, elle parce que c’est le script caché de sa vie, lui parce qu’il est projeté par les mots prendre dans les bras dans un point aveugle.

Prendre dans les bras relève des gestes double face : c’est un passage à l’acte s’il prétend répondre à un besoin de réparation, c’est un geste psychothérapique s’il permet d’accueillir et d’ouvrir à la parole ce qui n’a pas de mots.

Des bras morts ne peuvent pas assurer à Ève la sécurité nécessaire pour s’engager dans le processus de reconnexion avec la souffrance originelle qui, tant qu’elle reste enfouie et occulte, continue de la diriger à son insu. Le chemin du besoin reste fermé. Mais si Godefroy était resté présent comme psychothérapeute, s’il était resté attentif à la clause secrète[xix], il aurait pris le temps d’accueillir la demande, d’évaluer la faille qu’elle ouvrait en lui. Il aurait pu voir s’il était prêt à lui proposer l’expérience de se trouver dans des bras morts et à l’accompagner en confiance à contacter la charge de souffrance et de frustration que dessine le scénario de sa vie et que sa dépendance à l’autre ne cesse de lui faire vivre à répétition.

Godefroy s’est fait disparaître comme facilitateur et accompagnateur de ce processus. Il n’y aura pas de troisième séance. Elle n’est pas revenue. Elle a peut-être eu raison.

J’ai envie de vous prendre dans mes bras…

Janine, une femme de soixante ans, inverse la demande. C’est la fin de la séance et, sans que rien ne l’ait laissé prévoir, elle dit à son thérapeute, Godefroy[xx], j’ai envie de vous embrasser et de vous prendre dans mes bras. Il n’y répond pas et il ne répond pas : passage à l’acte par le silence. Godefroy se tait, il n’a en effet rien à répondre car ce n’est pas à lui qu’elle parle, mais le thérapeute n’en dit rien non plus alors que c’est à lui de mettre des mots.

Autre chose serait de la laisser le prendre dans ses bras, comme beaucoup d’entre nous l’ont fait au terme d’un processus thérapeutique. Quand, l’ayant accompagnée dans sa longue et difficile traversée du pays des terreurs et des forces adverses, nous l’accueillons sur l’autre rive. Elle touche la dure nécessité de renoncer à la symbiose en même temps qu’elle se sépare et que se profile l’émancipation. Quand elle te prends alors dans ses bras, elle se sent accueillie dans le monde de ceux qui sont nés et t’en remercie. Elle est née, elle va devoir s’y faire, elle peut se reposer du voyage à ton contact. Elle a dû se séparer, la réparation peut commencer. Ce qui sépare répare, l’expérience ne cesse de le vérifier.

Quand Janine dit j’ai envie de vous embrasser et de vous prendre dans mes bras, que dit-elle, quel mouvement profond finit sur ses lèvres par ces mots ? Et à qui l’adresse-t-elle dont Godefroy est en l’occurrence le représentant ? Il se laisse piéger dans le relationnel et le thérapeute disparaît : à la seconde il se sent pétrifié, précipité par cette envie de Janine dans un temps très ancien. Il évoque ce qui lui a toujours été dit, qu’il était un enfant non désiré. En a-t-il pris l’identité de l’indésirable ? Le roman familial sous-entend qu’il n’y a pas de place pour le désir. En s’accrochant au non-désir, il reste loyal. L’invite-t-on dans des bras morts ou vivants ? Prendra-t-il le risque de se retrouver dans des bras vivants, placé devant l’alternative d’être ou de ne pas être… vivant. J’ai une grande résistance à l’apnée, dit-il. Pris au leurre, il se retrouve coincé entre mourir ou vivre. Il se tait.

Il ne peut plus accueillir le processus intérieur de Janine qui se clôt sur la demande formulée, qui parle peut-être de pouvoir être accueillie dans son désir de vivre et de se sentir vivante. Le point que la demande a touché en lui l’a sorti du cadre thérapeutique et, hameçonné comme le poisson tiré hors de l’eau, il s’est trouvé en apnée. L’apnée peut maintenant être pour lui un signal somatique fiable lui indiquant qu’il a mordu à un hameçon, quel qu’il soit.

L’homme Orphée n’avait pas froid et aucun besoin de couverture, Eve et Janine d’aujourd’hui n’avaient pas besoin des bras de Godefroy. Tous pourtant exprimaient un besoin que le praticien a cru devoir satisfaire et qui l’a poussé au passage à l’acte.

Le praticien risque de répondre à côté s’il reste dans l’explicite de la demande, alors qu’il s’agit d’accompagner le consultant vers ce qu’ils ignorent tous les deux. Là est le plus spécifique de la situation de psychothérapie : le demandeur ne sait pas vraiment ce dont il a besoin (la suite le confirme toujours) alors que ce besoin, du fond où il hibernait, l’a mis en mouvement.

Parfois ils parlent clairement de leur besoin

« Albert est venu pour un burn-out, explique Ivan. Son médecin-traitant me l’a envoyé il y a un ou deux ans. Tout se passe très bien avec lui, c’est amical, à la limite on pourrait prendre un pastis ensemble, se raconter des histoires, discuter tranquillement. Je me demande si je suis utile pour lui et en quoi. La dernière fois je lui ai suggéré qu’on pourrait peut-être espacer, voire aller vers la fin. Il se récrie, très surpris, « comment ? Vous pensez que je n’ai plus besoin de venir, mais moi j’ai besoin de venir ! »

Il y a un décalage entre Albert et Ivan. Voire entre Ivan et lui-même ? « À l’insu de moi-même » s’exclame Ivan à cette suggestion du superviseur, « ça me renvoie à… une posture de père, c’est comme ça ! » Ivan ne semble pas avoir vu ce que vivait Albert, peut-être parce que, n’ayant pas le sentiment de travailler lui-même, il a pu penser que ça ne travaillait pas. Il n’en va pas de même pour son consultant. Albert a peut-être des raisons personnelles fortes de ne rien laisser voir de son processus intime afin que quelque chose puisse travailler dans son intimité. Ou bien ce que fait l’Ivan thérapeute est-il si délicat que la personne Ivan, si prompte à voler au secours de l’autre, à satisfaire ses besoins, doit n’en rien voir.

Albert est mu par un besoin qui ne peut se dire en mots. Le thérapeute n’est pas là pour s’occuper de ce besoin de façon active. Sa fonction est surtout de laisser Albert s’en occuper en toute sécurité, même s’il doit un peu endormir le sauveur avec des brèves de comptoir… S’il y avait pensé, Ivan aurait pu demander à Albert « pouvez-vous me mettre au courant de ce que vous vivez ici ? »

À l’occasion du travail d’Ivan, une praticienne du groupe, rapporte un épisode personnel où elle se trouvait hospitalisée en psychiatrie. Le médecin lui dit un jour qu’elle n’a plus besoin de rester. « J’ai trouvé ça très violent, il ne savait pas où j’en étais ! »

Qui peut dire « tu n’en as plus besoin » ? La seule question que pourraient se poser Ivan comme le psychiatre de notre collègue serait de s’étonner de ne pas avoir senti le besoin qu’il/elle avaient du travail qui se faisait avec eux. A moins qu’ils ne l’aient pas senti du fait que leurs patients ne leur en disaient rien et qu’ils aient pensé de ce fait qu’il ne se passait rien.

Sacha. Autre exemple. Sur le pas de la porte, Renée, qui raccompagne son consultant Sacha, perçoit quelque chose qui l’arrête. « Il y a quelque chose ? » demande-t-elle. Il répond : « je sens votre attente ». En débobinant Renée fait part en supervision de sa peur qu’il lui arrive quelque chose de grave dans la phase actuelle. Elle voudrait tellement qu’il avance, qu’il réussisse, « vous comprenez, il est haut potentiel, il n’arrive pas à faire fructifier ses dons, il reste sur le côté, j’ai tellement envie qu’il s’en sorte ».

Le mouvement qui le fait venir est sans doute le besoin de se libérer de toutes les attentes qu’on a sur lui et qu’il ne cesse de décevoir, comme de réussir les hautes études, pour lesquelles il est fait, de fonder une famille, pour laquelle il l’est peut-être moins….[xxi]

Anne, cette femme de 40 ans, que Désirée accompagne depuis quelques mois, est prise en charge parallèlement par le système SVS (Stop aux Violences Sexuelles). Elle vient en séance à reculons, comme elle dit, mais elle vient. Elle parle avec peine, elle a froid, elle est angoissée, elle ne sait de quoi parler. Au bout d’une heure, son visage change, comme une chambre à air qui se dégonfle. Manifestement elle entre en régression, Désirée l’accompagne jusqu’à ce que Anne lui lance « lâche-moi mais ne me lâche pas ! » Désirée comprend qu’elle doit respecter le mouvement propre d’Anne tout en restant toujours aussi présente, comme si elle lui disait laisse-moi faire ma descente (ou mon ascension) moi-même, mais assure-moi. Des mots que pourraient dire l’enfant qui s’essaie à tenir sur ses jambes… et qui a besoin d’un adulte confiant. Désirée a tendance à vouloir comprendre, analyser, expliquer, une tendance qui la harcèle régulièrement comme une Sirène qui lui chanterait la chanson hypnotique « comprends, analyse, contrôle, n’arrête pas… » Anne lui dit à sa façon j’ai besoin de ta présence, pas de tes explications. Comme si elle avait compris ce que produit le transfert et demandait à sa thérapeute de le laisser faire sans essayer de se rassurer sur ce qu’il produit…

Désirée va-t-elle pouvoir se rendre sourde à ses Sirènes et laisser travailler la thérapeute ? Elle ne se sent pas tranquille,, elle s’inquiète. Comprend-elle que ce qui l’inquiète est moins le processus d’Anne que ce qu’il remue en elle ? Je lui propose d’accompagner Anne, quand le dégonflage se produit, par la voix, comme d’une berceuse ou d’un conte, en laissant filer les questions qui lui viennent à l’esprit sans les retenir. Ne pas essayer de comprendre, un grand défi pour elle.

Deux mois après nous nous retrouvons. Désirée invite de nouveau Anne dans notre espace de travail, mais on pourrait dire tout aussi bien que c’est Anne qui oblige Désirée à venir parler du souci qu’elle lui donne. Désirée reprend le « lâche moi mais ne me lâche pas ! » qui l’a tant marquée. Elle a fredonné une berceuse puis raconté un conte qui venait au fur et à mesure,[xxii] Anne s’est allongée, elle a comme déplié son corps gelé jusque-là dans la fermeture, elle est entrée dans un état très régressif, a sorti les mains de sous la couverture, a demandé à Désirée si elle pouvait lui toucher la main. Désirée, mal à l’aise, ne sachant trop quoi répondre, a laissé faire. Anne a posé sa main sur la sienne et l’a caressée dans un geste répétitif, presque automatique, disant comme parlant d’un autre espace, « je me remplis de quelque chose qui me manque ».

Désirée revient sur son malaise et les questions qu’il suscite. N’était-ce pas un acte inapproprié dans ce cadre, que veut dire cette caresse ? De nouveau analyser, comprendre, mettre des mots, maîtriser le trouble. Anne dit que ce geste la nourrit, non pas physiquement, mais ailleurs. Désirée le prend pour un geste ambigu, essaie d’intellectualiser son malaise en s’interrogeant sur la sexualité d’Anne, on entend une petite musique qui parle de la sienne…

À la fin, je lui demande « au fond, le dos de ta main, sex-toy ou doudou ? » Il faut cette phrase volontairement provocante pour que Désirée comprenne qu’elle prend pour une demande (c’est-à-dire une demande de relation) presque sensuelle, voire sexuelle, ce qui est l’expression d’un besoin. Il s’agit pour Anne de s’assurer qu’elle n’est pas abandonnée en recourant à ce toucher. Elle doit chercher en elle le moyen d’être tranquille grâce à la présence d’un objet, de se laisser venir au contact du besoin dans l’espace intérieur imaginaire où il est coincé et trouver le support qui l’aidera à s’y connecter. Ce n’est pas à Désirée de satisfaire son besoin mais à la thérapeute comme support symbolique, comme un doudou. Anne est en train de s’occuper d’elle et seulement d’elle. Lâche-moi mais ne me lâche pas, des mots venus d’un au-delà de la logique et qui disent tout.

Le besoin de qui pour quel besoin ?

j’ai besoin de vous

Lors d’une supervision de groupe, Édith introduit son thème par la lassitude d’une qui devrait soulager toute la misère du monde, murmurant « « ça ne va pas suffire ». Elle a reçu Blanche deux fois seulement et elle est écrasée par le poids de tout ce que Blanche rapporte, à commencer par une tentative de suicide à 6 ans. En l’entendant Édith s’est vue couchée par terre, comme submergée par une vague dépressive venue de loin. Je lui demande si elle va retourner dans l’enfance de Blanche pour effacer ses malheurs. Non ! dit-elle avec force pour ajouter mais j’en ai le fantasme.

La tâche est au-dessus de ses forces, l’appât puissant de l’incompétence et/ou de la culpabilité qu’affectionnent de tendre les Sirènes l’a accrochée. « Les bras m’en tombent »[xxiii]. D’autant que Blanche vient l’achever en disant j’ai besoin de vous. Édith n’en peut plus de ces appels à voler au secours d’une personne qu’elle croit en perdition ou dans une détresse infinie, convaincue que personne d’autre dans ce monde ne peut le faire. Fausse empathie qui enferme la praticienne et fait la litière des sorties du cadre, dans ce cas particulier une bascule dans le passé de Blanche.

J’ai besoin de vous – voilà que cette phrase, reprise en supervision, permet de renverser le mouvement. Blanche ne demande pas à être consolée, à trouver une mère, un père, une famille d’accueil, une pleureuse, non, elle a besoin d’une professionnelle pour faire ce qu’elle a à faire. Dans la détresse on a besoin de l’essentiel pour tenir le coup, pour survivre, il n’est plus question de ménager les autres… Il est question pour Blanche, ici et maintenant, de retrouver cet essentiel. Elle est une personne brillante et volontaire qui a beaucoup de ressources, elle est adulte, elle a un métier où elle réussit, elle a deux enfants, elle a tout traversé jusque-là. Est venu le temps de s’occuper de l’enfant meurtrie et résiliente qui ne cesse pourtant de réclamer l’attention. Peut-elle maintenant garder la résilience sans la meurtrissure, défaire leur alliage vital ?

L’avalanche de souffrances dont elle a d’abord submergé Édith était-elle un test pour vérifier si la praticienne qu’elle consultait était prête à côtoyer la profondeur de sa propre dépression et rester aux côtés de Blanche dans la traversée de la thérapie ? Test posé par le pilote inconscient de sa destinée.

Voyage au temps des fondations

Une intrication profonde entre demande et besoin

Qui peut prétendre connaître mes besoins ? Ma mère sans doute, celle de ce temps symbiotique où la maman sait que son bébé a faim qu’il est fatigué qu’il faut le changer lui chanter une chanson voire même manger tel ou tel aliment pour que le lait corresponde à ses besoins. Pour grandir, se développer, il a besoin d’être bercé, nourri, changé, touché, caressé, porté, pris dans les bras. Mais pas seulement. Frédéric II de Hohenstaufen (Empereur du Saint Empire Romain Germanique et roi de Sicile au 13° siècle) voulait découvrir la langue première des hommes que se disputaient les trois religions du Livre. Était-ce l’hébreu, l’arabe ou le grec ? On imagina un moyen de savoir, selon ce que racontent les historiens. Consigne fut donnée à des nourrices d’élever des nourrissons en leur prodiguant tous les soins nécessaires sans leur adresser un seul mot. On découvrirait ainsi dans quelle langue ils diraient leur premier mot. Qu’on n’entendit jamais car ils moururent tous avant l’âge de la parole ou restèrent arriérés profonds.[xxiv]

Pour se construire une identité, une pensée propre, le petit d’homme a besoin qu’on lui parle, qu’on s’adresse à lui par le nom qu’on lui a donné. Il a besoin de trouver place dans le flux de langage qui circule autour de lui depuis bien avant sa naissance. Cette nourriture symbolique (les mots sont des signes codés) lui est aussi nécessaire que le lait, l’air, etc. pour appartenir à l’espèce homo sapiens jusque dans ses moindres sub-divisions, peuple, religion, tribu, clan, lignée.

Tout nous étant venu de l’autre, la vie, les soins premiers essentiels, le langage, la croyance s’ancre solidement en nous que nos besoins peuvent toujours être satisfaits par l’autre et même qu’ils ne peuvent l’être que par lui. Mais en se construisant, en se percevant comme autre que sa mère, en se posant comme un je face à un toi, l’enfant se sépare de sa mère. Très vite il apprend les mots pour formuler ses demandes et les dire en son nom, dire je, dire non. Dès lors le besoin d’exister et d’être accueilli comme tel, le vital, se mélange par nécessité au sentimental, la demande d’exister pour l’autre navigue dans les jeux de pouvoir, les pressions, les luttes intra-familiales, etc. Il fait parfois passer ses exigences comme un besoin pressant, au sens vital, pour forcer l’autre. On peut continuer de le croire (jusqu’à en mourir, comme le chien abandonné) ou de le faire croire pour se retrouver au temps d’avant, retrouver la même soif, la même faim, camoufler en somme le besoin d’être soi sous la demande d’être aimé.[xxv]

le psychothérapeute dans la place de l’autre

L’intrication entre demande et besoin, si profondément inscrite en nous, peut à certains moments devenir conflit, exiger un choix, comme entre le vital et le sentimental. Depuis son apparition au début du XX° siècle, la psychothérapie est un des ateliers où, jour après jour, les humains de notre temps y travaillent. Ses fondateurs, chacun avec sa formule – Freud : wo es war soll Ich werden[xxvi], Jung : le processus d’individuation, Rogers : la tendance actualisante, Lacan : le joint le plus intime du sentiment de la vie – parlent tous de la même chose.

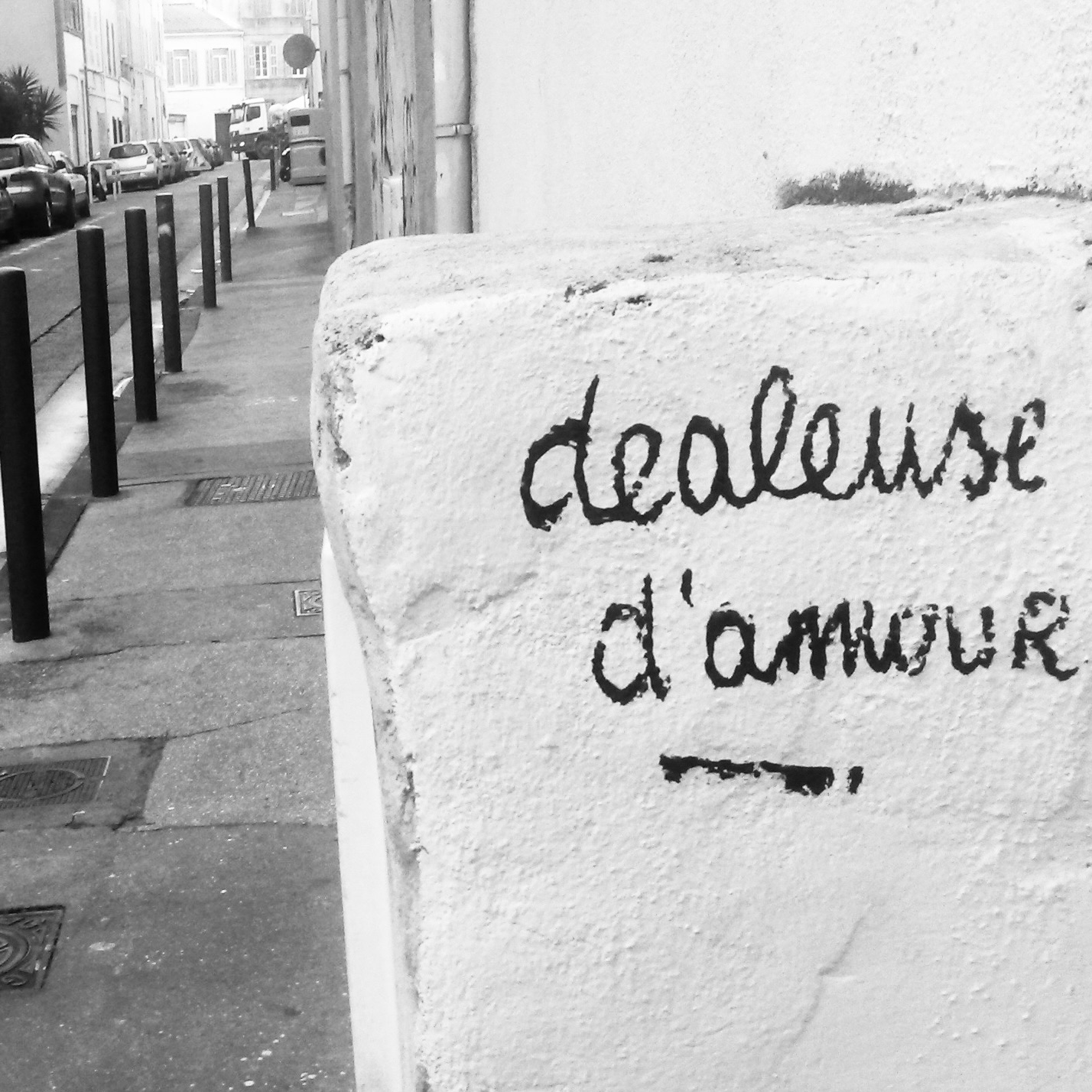

Marseille, rue

photo LT

Le défi de s’affranchir des jeux d’amour, d’amitié, de haine est aussi impérieux quand il s’éveille qu’un besoin vital, sans que la vie organique soit directement en jeu. Il répond à la nécessité d’être ce singulier pluriel qu’est chacun, cet être mortel assemblage destiné à disparaître, une âme. Il mérite le qualificatif de vital quand on a vu dans le cours d’une vie tant d’êtres mourir ou choisir la mort de ne pouvoir répondre aux besoins de leur âme.

Les témoignages de ce chapitre, issus de la clinique la plus quotidienne, parlent de ce processus essentiel. Le praticien de psychothérapie l’accompagne, le facilite, l’autorise mais sans le susciter sauf d’être en ce lieu en ce moment et d’être ce qu’il est. Là apparaît un paradoxe : le consultant vient voir quelqu’un pour pouvoir cesser de croire qu’il est dépendant de l’autre dans sa vie. Défi audacieux qui rejoint les mots de Camus quand il écrit à la femme qu’il aime « on peut avoir besoin d’un être pour être soi-même »[xxvii], lui disant dans la même phrase sobre qu’il sait le poids de ses propres territoires obscurs sans lui demander d’y porter remède et qu’il a besoin de sa présence pour sortir de sa dépendance.

Le psychothérapeute a beau avoir longuement travaillé pendant sa thérapie et sa formation à distinguer la demande du besoin, le sentimental du vital et savoir par expérience de quel vital il s’agit, il est lui-même repris dans le conflit à chaque rencontre.

Entre besoin et demande, entre rester en contact apaisé avec son propre être même souffrant ou continuer à mendier le désir de l’autre sans le dire, sur quel registre va se jouer pour lui la partition du transfert-contre-transfert, quel pouvoir garderont sur lui les Sirènes ?

Tel pour qui le plus important aura été de tenir compte des souffrances, des handicaps, des déficits des parents de crainte d’en être privé se donnera pour mission d’en être l’anti-dépresseur, la drogue, le souffre-douleur, etc. Il survivra au risque d’avoir le plus grand mal à retrouver son propre élan vital et surmontera difficilement le besoin de tenir le même rôle auprès des siens, des amis et… des consultants quand il devient psychothérapeute. En faisant passer la demande pour un besoin, la complainte du mal-aimé activera sa compassion pour le malheureux (en fait celle de l’enfant pour ses parents) qu’une mère a si mal aimé ou si peu ou tellement trop ou de façon si maltraitante et rien n’est plus efficace pour l’y entraîner que de faire clignoter le signal de l’urgence vitale – je n’en peux plus, aidez-moi, sinon… c’est insupportable, je me noie !

S’il y répond, le psychothérapeute est agi par la même confusion, il partage la croyance du consultant que son malheur est la faute de l’autre et qu’il faut la réparer par un amour de remplacement. Croyance qui lui fait quitter sa place et se faire nourrice, infirmière, militant de la cause des enfants ou des femmes. Exit le thérapeute accueillant un adulte venu soigner son âme en souffrance. Devenu enfant objet de (bons) soins le consultant pourra-t-il advenir comme sujet de son histoire ?

Soit il aura décidé[xxviii] de se protéger de ses parents et de leurs drames souffrances etc. au détriment de la relation avec eux, au risque de passer très loin dans sa vie pour un égoïste incapable de sentir la peine des autres et toujours enclin à tenir compte d’abord de lui-même. La vie réserve parfois des surprises : dans l’habit du psychiatre ou du psychothérapeute, il se révèlera sensible, voire même en contact intime avec les souffrances d’autrui sans avoir à s’en protéger.

* * *

Pour Lacan, la demande (le sentimental) conduit à la frustration, c’est-à-dire la souffrance de ne pas obtenir ce qu’on désire, tandis que le besoin (le vital) correspond à la privation, c’est-à-dire à l’absence du nécessaire à la vie. La différence entre eux pourrait se dire simplement : la demande – être objet de son amour – s’adresse à qui est supposé la satisfaire, au risque de la dépendance ; le besoin – être en contact avec sa singularité et son désir de vie – s’adresse à soi-même et nécessite la sécurité. Cette distinction simple est un guide sûr pour le psychothérapeute tellement elle a de conséquences dans l’accompagnement. Malgré les apparences la demande parle d’un temps révolu, le besoin parle du présent.

Août 2025

[i] Respectivement Jacques Brel Ne me quitte pas, chanson ; Serge Lama, Je suis malade, chanson.

[ii] Sur la notion de cahier de charges, voir La clause secrète à venir.

[iii] Le terme de « désir » doit clairement être entendu ici, dans le cadre d’une relation psychothérapique, comme tout mouvement porteur d’une intention, bonne ou mauvaise, dirigée vers/attendue de l’autre.

[iv] Lacan dit que l’analyste doit adopter une posture concave.

[v] cf. le chapitre Le voyage d’Ulysse sur la question des Sirènes. Les références aux chapitres renvoient à des textes accessibles sur le site aetpr-psychotherapie.org

[vi] cf. le chapitre Transfert-contre-transfert, à venir.

[vii] Les prénoms sont modifiés et les praticiens concernés m’ont donné leur accord pour utiliser le matériel clinique, en faisant en sorte que rien ne permette d’identifier les consultants. Je les en remercie et je leur sais gré de s’exposer dans ce qui pourrait apparaître comme une erreur ou une faute dans leur accompagnement. Ils savent que ce sont nos erreurs qui nous enseignent le plus durablement et que je prends la responsabilité de mon analyse des situations.

[viii] Le travail de formation en groupe n’est jamais exempt d’effets pervers sur les expériences individuelles : attente des formateurs, désir de se singulariser du groupe ou au contraire de s’y fondre en s’y conformant. D’où des surprises quand on se retrouve en cabinet. Toujours le désir de l’autre.

[ix] La situation illustre la métaphore du « quatrième mur ». Cf. La clause secrète, à venir.

[x] Toutes les citations sont tirées du livre de Ph. Lançon, Le lambeau (Gallimard, 2018)

[xi] Josette Audin, veuve de Maurice Audin (1932-1957), militant communiste anticolonialiste, mort sous la torture des mains des militaires français pendant la guerre d’Algérie, a survécu au deuil. Elle s’est battue pendant 61 ans avant d’obtenir par la voix d’Emmanuel Macron la reconnaissance de la vérité sur la mort de son mari. Vivante elle poursuivait le combat au nom des mêmes valeurs que lui. Son besoin de justice l’avait gardée droite, une fois satisfait, elle pouvait le rejoindre. Elle est partie à 87 ans, quatre mois et demi après la visite du président de la République en mars 2019. Le vital avait dominé le sentimental.

[xii] Lors de l’enterrement d’un ami un homme m’aborde. « Vous vous souvenez de moi ? » Je n’en avais aucun souvenir. « Je suis venu vous voir il y a dix ans, une seule fois. » Il me dit son nom, je me souviens d’une séance difficile et je ne m’étais pas étonné qu’il ne reprenne pas rendez-vous. « Moi je m’en souviens, dit-il. Ça avait été dur mais ça a changé ma vie. » Et il entre un peu dans le détail. « À l’époque je ne vous avais pas dit merci. Aujourd’hui je peux. »

[xiii] Cf. le chapitre Le souffle de la mort.

[xiv] Toni Morrison, Home, roman, 10/18 Poche, 2014

[xv] Cf. le chapitre Le voyage d’Ulysse pour les Sirènes.

[xvi] Cf. le chapitre La clause secrète.

[xvii] Isabelle Carré, dans son livre, Les rêveurs (Grasset, 2018), parle de la carence qu’a inscrite dans son être de n’avoir jamais été prise dans les bras. En tant que thérapeute, j’ai souvent rencontré et utilisé l’image de la Vénus de Milo, celle qui a des hanches pour porter un enfant et des seins pour l’allaiter, mais pas de bras. Pour certaines mères, leur enfant, une fois né, n’est plus à porter, à contenir, à protéger, ce n’est plus qu’une bouche à nourrir et à faire taire. Un sac qu’elle remplit et dont elle craint peut-être qu’il la vide de son essence.

[xviii] Le désir forcené de comprendre qui anime certains consultants – et quelquefois certains praticiens – gagne à être entendu dans cette fonction de substitut de colonne vertébrale et d’ancrage.

[xix] Le travail du superviseur n’est pas de donner des bons ou des mauvais points et de dire ce qui aurait dû se faire, mais d’aider à démêler les fils.

[xx] Toujours lui ? Une consultante de nouveau vient se placer dans son point aveugle et l’y piéger. Message précieux pour lui.

[xxi] L’aventure de Renée et de Sacha est abordée de façon approfondie dans le chapitre Lapin bavard.

[xxii] On connaît l’importance des contes pour les enfants. Ils n’en ont pas moins pour les grands.

[xxiii] On a vu plus haut (cf. Les vignettes Godefroy) la place des bras dans notre théâtre intérieur.

[xxiv] J’ai fait référence à cet épisode dans La dépression, une épreuve moderne, (L’Harmattan, 2009), pour illustrer les notions d’hospitalisme et d’abandonnisme comme matrices neurobiologiques de la dépression.

[xxv] Les questions de ce sous-chapitre renvoient à l’interaction de la psychothérapie, dans son essence comme dans son existence, avec l’évolution historique abordée dans L’homme dégroupé, à venir.

[xxvi] La traduction littérale (et peu élégante) serait « que Je advienne où était çà », qu’un sujet émerge là où régnaient les déterminismes inconscients, là où le sujet du verbe était un impersonnel indéfini.

[xxvii] Albert Camus- Maria Casarès, Correspondance, Gallimard, 2017.

[xxviii] Décision non consciente, formule qui bouscule la logique mais difficilement contestable.

Marseille, nuit

Photo LT