La clause secrète ou réflexions sur la fonction du cadre en psychothérapie[i]

Les problèmes de cadre sont récurrents en supervision. Au fond, tout le monde, consultants comme praticiens sort du cadre ou tente de le faire. Un tel se montre irrégulier dans les rendez-vous, un autre est toujours en retard, une autre encore annule à la dernière minute. Et moi, dit le praticien, pour le premier j’insiste sur la régularité et je lui propose d’espacer si c’est trop rapproché pour lui, pour l’autre je prolonge la séance pour rattraper le temps perdu, pour la troisième j’hésite à la faire payer parce que… (il y a toujours de bonnes raisons). Et tout le monde se trouve embarqué dans des affrontements, plaidoiries, accusations, dans des relations de pouvoir, de règles à observer, ne serait-ce que celles dont on a dit dans la formation qu’elles étaient non négociables. Mais est-on dans le cadre d’un achat sur Internet, d’une réservation de places de théâtre, etc. ou dans un tout autre cas de figure ?

Elle a tout retourné dans mon cabinet, je n’ai rien pu faire…

Un couple (Manuel et Hélène), leur fille (Lucie, 6 ans),

Agathe la praticienne, supervision individuelle

Agathe[ii] vient travailler sur une situation devenue incontrôlable. Elle s’est sentie totalement démunie devant le comportement d’une enfant turbulente et de ses parents résignés.

Manuel et Hélène ont commencé une thérapie de couple et ils arrivent en séance avec Lucie, leur fille de six ans. Avait-il été précisé ou pas qu’une thérapie concerne les deux membres du couple et personne d’autre, Agathe n’a pas le temps de s’interroger et d’interroger le couple sur la présence de leur fille. Très vite, la petite Lucie se met à explorer le cabinet, prend les objets, les retourne, les change de place, de toute l’heure elle n’arrête pas. Très vite le cabinet est sens dessus-dessous.

Agathe craint pour les objets du cabinet dont elle a précisé qu’il ne fallait pas y toucher, comme elle en prévient les enfants qu’elle accueille. Elle est prise de court, il faut faire quelque chose, mais quoi ? Elle est tentée de faire le coach parental, l’éducatrice d’enfants difficiles, de faire preuve d’autorité, elle s’en retient, elle espère que les parents vont prendre leur responsabilité de parents mais ils font comme d’habitude, « vous voyez là comme elle est et encore ce n’est rien par rapport à chez nous ». Décontenancée, Agathe se sent démunie, impuissante, et surtout incompétente, car c’est elle la professionnelle. Situation difficile à vivre devant les parents et, presque plus difficile, devant la petite Lucie qu’elle sent perdue.

« Qu’est-ce que je pouvais faire, qu’est-ce que j’aurais dû faire, ils étaient sortis du cadre, non ? » dit Agathe. « C’était bien posé dès le départ comme une thérapie de couple, non ? » demande le superviseur. « Bien sûr », répond Agathe mais elle n’est plus très sûre d’avoir évoqué la présence ou non de Lucie. « En tout cas pour le prochain rendez-vous je vais leur préciser de venir sans elle… ça ne sera pas facile, je le sais déjà, à cause de leurs emplois du temps, des horaires, qui va garder Lucie ? etc… »

Manifestement un gros problème de cadre, une situation difficile à gérer et la nécessité de faire quelque chose. Mais quoi et, des trois cadres qui constituent l’encadrement en psychothérapie, lequel est en cause ?

Le triple encadrement

Le travail que font ensemble le consultant (qu’il s’agisse d’une personne, d’un couple, d’une famille) et le psychothérapeute est l’objet d’un triple encadrement. Le premier et le plus évident est le contrat de travail qui concerne l’engagement, c’est le cadre explicite. Le second est celui de la déontologie qui assure la sécurité, c’est le cadre légal. Le troisième et le plus spécifique de la psychothérapie stipule un travail sur l’inconscient, c’est la clause secrète ou cadre implicite.

Le cadre explicite

Le contrat passé entre les protagonistes établit la régularité, la périodicité et la durée des séances, les honoraires, la gestion des rendez-vous et de leur annulation, les contacts entre les séances, etc. Ils s’engagent à respecter ces conditions et les conséquences de leur non-respect. C’est un contrat privé de type commercial qui définit clairement cette relation comme étant d’ordre professionnel (ici on n’achète pas l’amour mais une compétence). L’établissement du contrat est un moment important car il y est question de l’engagement, de dire oui ou non, mais ce n’est pas aussi simple que d’acheter un aspirateur ou une place de cinéma. Pouvoir dire un oui qui soit oui ou un non qui soit non est rarement chose aisée pour les consultants, c’est souvent une des raisons qui les amènent à consulter. Et ça ne l’est pas toujours pour les praticiens, supposés pourtant savoir ce qu’ils font ici …

Poser ce cadre peut demander du temps, peut-être quelques séances pour l’un comme pour l’autre. Il peut être nécessaire pour le praticien de poser des conditions particulières, par exemple devant un consultant suicidaire, de lui demander de s’engager à ne pas faire de tentatives tant que la thérapie se poursuit ou bien de consulter parallèlement un psychiatre si le praticien ne se sent pas en mesure de travailler librement avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Le cadre ainsi défini par les deux parties prenantes peut être modifié quand cela apparaît pertinent.

Le cadre explicite pose en filigrane les questions de l’engagement et du consentement.

Le cadre légal

Le cadre légal n’a rien de spécifique, il ne relève pas du cadre explicite mais de la responsabilité pénale et civile du psychothérapeute et du code de déontologie qui s’impose à tous les professionnels d’aide à la personne, travailleurs sociaux, aidants, éducateurs, coachs, praticiens de TCC, etc. psychothérapeutes, quelle que soit leur approche. On peut citer parmi les plus importantes règles pour les praticiens l’obligation d’observer la confidentialité (compte tenu des dérogations légales), de s’abstenir de tout geste sexuel ou violent, de toute intrusion dans la vie des personnes comme de tout jugement sur des tiers.

Le respect de ce cadre est une garantie de sécurité pour le consultant comme pour le praticien. Il ne demande ni engagement ni consentement, la loi s’impose à tous, mais il est juste d’en rappeler les principaux points. Pour le praticien qui bénéficie de la clause secrète, le cadre légal peut être d’une aide précieuse pour identifier et gérer les positions de pouvoir.

La clause secrète

La clause secrète, sans être écrite ni formulée en tant que telle, est un élément central de l’encadrement de la psychothérapie au sens où je l’entends.

Contrairement au cadre légal, elle ne concerne pas toutes les relations d’aide ni tout ce qui se nomme thérapie mais les pratiques, qu’elles se nomment psychothérapie ou pas, qui se retrouvent sur un certain nombre de points. L’aspiration de la personne, quels que soient son apparence, son statut, ses difficultés, à devenir sujet de sa vie fait qu’elle peut seule décider de son projet. Le poids des déterminations inconscientes dans ses patterns de vie et dans ses souffrances explique l’importance de pouvoir les mettre à jour un minimum pour que se défassent les entraves. L’attention portée par le praticien aux phénomènes de transfert-contre-transfert (quel que soit le nom qu’en donne chaque école) conditionne le jeu et l’évolution des points précédents.

Ce travail est rendu possible par l’encadrement[iii]. Il demande au praticien de dézoomer, de prendre du recul par rapport à la situation qu’il vit avec son consultant, d’y porter un méta-regard. Certains auteurs parlent de triangulation. Le praticien est le partenaire du consultant dans cette rencontre, il vit les choses dans l’ici et maintenant en même temps qu’il en est l’observateur. Il voit l’ensemble de la scène comme s’il était au théâtre et, point important, il se voit lui-même dedans. Il peut voir ce qui est projeté sur lui, ce qu’on nomme habituellement le transfert, et il peut se voir le vivant, y étant pris ou non, et en sentir les effets, ce qu’on nomme contre-transfert.

La perception en double focale, au zoom et en grand angle, lui permet de distinguer ce qui revient à l’homme de ce qui revient au praticien. Ce que vit l’homme et que voit le psychothérapeute donne à ce dernier des indications précieuses sur l’univers complexe que l’inconscient du consultant (et le sien propre) mettent en scène, indications qui pourront être mises au service du processus thérapeutique.

La psychothérapie tire son originalité et sans doute une part de son efficacité de se dérouler à la fois in vitro et in vivo.

In vitro – l’atelier psychothérapique crée un espace expérimental et protégé où, dans les limites posées, l’état de conscience se modifiant légèrement perçoit une réalité originale qui n’obéit pas aux principes de la réalité sociale habituelle et se rapproche de ceux du rêve quant au temps, à l’espace, aux personnes. Dans un comme si apparaît une autre scène, d’autres personnes, un autre temps. viennent des sensations, des images, des scènes de films, des contes, des phénomènes corporels. L’expérience a souvent vérifié que l’efficacité du cadre implicite tient à ces manifestations pour ouvrir les portes du monde intérieur et accéder au lieu où les forces se sont figées. Ainsi se révèlent l’inconscient et ses mécanismes essentiels, le transfert, la résistance, les systèmes de loyauté, l’attachement déconcertant aux relations toxiques.

In vivo – deux personnes réelles se rencontrent dans l’ici et maintenant de ce qu’elles sont, vivent et échangent, permettant au travail fait in vitro de se dénouer et de s’inscrire dans la réalité de leur chimie, voie finale commune des transformations. Quelque chose va pouvoir prendre sens[iv], c’est-à-dire se tisser dans les différentes dimensions de l’être, entre le présent et le passé, entre le symbolique, l’imaginaire et le biologique. Le ressenti qui vient, souvent inattendu, parfois discordant, est peut-être le premier mot d’une phrase encore inconnue, langagière, psychomotrice, organique, d’une gestalt émergeant de l’inconscient. L’accueillir, la laisser retentir en nous laisse se dérouler le fil d’une liberté qui commence à se dire du consultant à lui-même.

L’encadrement socio-culturel

Il est une autre dimension de la clause secrète que je dois mentionner ici tant elle est déterminante pour nous tous et tant elle reste méconnue pour les intéressés.

Poussé par une force dont les tenants et les aboutissants lui échappent, s’étant entendu dire qu’il doit faire quelque chose, aller voir quelqu’un, peut-être un psy – démarches aussi évidentes à formuler pour le conseilleur qu’impossibles à définir davantage – le consultant vient frapper à la porte du psychothérapeute. Il sait seulement qu’il doit le faire, il ne peut plus reculer. Qu’il y ait de l’insu, les mots en témoignent, la personne ne comprend pas ce qui lui arrive, c’est plus fort qu’elle, ça la dépasse, elle a beau essayer de changer, ça recommence.

Le praticien sait que psy renvoie à l’âme, psyché, donc à l’intime de l’intime[v] et que ce rendez-vous posé avec lui l’engage à accompagner son consultant sans que ni l’un ni l’autre ne sachent quel sera ce voyage. Il est supposé l’avoir déjà fait, et peut-être plus d’une fois, pour son propre compte. Il sait qu’au bout on arrive un peu plus près de chez soi. Il sait que c’est à cela que tend le mouvement qui amène le consultant chez lui. C’est de ce savoir que la clause secrète lui demande de rester conscient.

La démarche personnelle du consultant, la nécessité qu’il en ressent, la psychothérapie s’inscrivent dans un mouvement historique beaucoup plus large que j’ai qualifié de nouveauté floue et que je n’évoquerai ici que brièvement mais qui encadre la rencontre clinique.[vi]

Pour le dire en deux mots, il s’agit de la profonde transformation des sociétés occidentales au cours des derniers siècles qui a vu les êtres s’affranchir d’une identité groupale prioritaire pour devenir des personnes à part entière, responsables de leur propre vie et de leurs choix de vie. Ce mouvement dépasse les personnes et chacun à sa façon en retraverse l’évolution. On le voit dans l’espace thérapeutique quand dans les coulisses de la conscience surgissent les traces du regard collectif, social, religieux sur celui qui souhaite vivre autrement, qui oublie ses devoirs envers les autres et qui ne peut attendre l’au-delà pour être heureux…

Nous sommes tous des hommes dégroupés qui ont l’ambition de tenir seuls debout sur leurs jambes, qui vivent la pression sociale à y réussir et la souffrance de peiner à y parvenir. La psychothérapie est apparue à la fin du XIX° siècle comme une pratique accordée à ce grand mouvement et ses fondateurs ont nommé, chacun à sa façon, le mouvement profond qui conduit le consultant chez le praticien. C’est pour Jung le processus d’individuation, pour Rogers la tendance actualisante, pour Freud « Wo es war soll Ich werden »[vii].

Être maître de son corps et de sa vie, quitter le « chacun à sa place, qu’il sache la tenir et qu’il y reste » pour le « chacun a sa place, qu’il la cherche et la trouve », ne sont peut-être pas plus des vérités dernières que toutes les conceptions de l’humanité qui traversent notre histoire d’animal humain, mais ces principes sont devenus nos valeurs, ils ont construit le monde dans lequel nous vivons, échafaudage complexe de liberté et de contrainte. « Peut-être le plus mauvais de tous les systèmes » disait Churchill parlant de la démocratie en ajoutant « à l’exception de tous les autres ». La démarche personnelle du consultant, la nécessité qu’il en ressent, la psychothérapie s’inscrivent dans un mouvement historique beaucoup plus large qui encadre la rencontre clinique et auquel celle-ci contribue.

Dans le désordre actuel du monde qui affecte les consultants comme les praticiens, il est bon de rappeler que la psychothérapie n’a sa place dans aucun des systèmes totalitaires idéologiques que le XX° siècle a engendrés ni dans ceux que notre siècle voit naître, tout aussi totalitaires mais religieux.

Retour au terrain et à l’enfant turbulente

Qui est sorti du cadre ?

La présence de Lucie est une atteinte au contrat, une sortie du cadre s’il a été clairement dit à Manuel et Hélène que leur fille n’y avait pas sa place. Un contrat a été passé, il n’est pas respecté. Que peut en faire Agathe, les sanctionner en les renvoyant chez eux, les sermonner en rappelant les règles, leur pardonner et passer l’éponge ? Mais si le point qui fait question n’a pas été posé et qu’on ne peut pas parler de « sortie du cadre », la situation n’en est pas moins problématique. On ne peut la qualifier ni de sortie du cadre explicite, contractuel, ni de sortie du cadre légal, aucun acte illicite n’étant en cause.

C’est un acte manqué qui prend la place d’une parole qui n’arrive pas à se dire et il a tout intérêt à être accueilli comme tel. Il relève d’un autre cadre de référence qui donne à voir quelque chose qui n’était pas visible jusqu’à maintenant, par exemple, ici, qu’implicitement la petite Lucie est une partie constituante de leur couple et qu’elle en est agitée, toute retournée…

Coup de projecteur que Agathe n’a pas eu le temps de voir. Mise devant le fait accompli de la présence de Lucie, hypnotisée par la place turbulente qu’elle prend, par la crainte de voir bousculée l’ordonnance de son cabinet, par le besoin de « contrôler » la situation, elle est prise dans l’urgence de devoir faire quelque chose sans savoir dans quel sens. Mais où est l’urgence ?

Inquiète, désemparée, démunie, compatissante, irritée, elle n’a pas pu se détacher de la réalité immédiate (dézoomer) et de sa charge de sensations et d’émotions. Alertées par son agitation, des voix intérieures insistantes contribuent à la neutraliser en la traitant d’incompétente, en la réduisant à l’impuissance. Les Sirènes [viii] prennent le contrôle du praticien, peut-être par méconnaissance de la clause secrète de l’encadrement, peut-être pour préserver les attachements aliénants autour desquels elle s’est construite et au détriment du travail que le couple vient faire. Ainsi se noue une complicité entre eux trois et la praticienne empêchée par elle-même de percevoir la situation et d’y mettre des mots. Chacun participe au cercle vicieux du mal-être, de l’impuissance, de l’attente désespérée de l’autre, surtout Lucie.

Oubliée la clause secrète

Où est l’urgence dans cette situation ? Il n’y en a d’autre pour Agathe, dans cette bulle de temps et d’espace dédié aux personnes en souffrance qui les enveloppe tous les quatre, que de prendre le temps de regarder et de se laisser voir ce qu’elle a sous les yeux. Elle l’aurait vu si elle ne s’était pas sentie personnellement mise à l’épreuve par la situation, si elle avait gardé le contact avec son cahier de charges de psychothérapeute. Elle n’est pas sortie du cadre contractuel, elle est là, elle les a reçus mais elle n’est pas entrée dans son cadre caché. Elle n’a pas porté attention en priorité à la clause secrète qui propose de voir dans l’ici et maintenant de la séance une mise en scène de l’invisible, de ce qui domine le couple.

Peut-être aurait-elle vu une autre scène : un couple ne défendant pas son intimité, s’effaçant derrière les parents de Lucie eux-mêmes résignés à leur impuissance, une enfant de six ans courant en tous sens brinquebalée par l’insécurité. Ou peut-être un couple résistant à se construire une intimité ou à laisser s’en construire une pour Lucie, etc. Le dispositif de la clause secrète encadre cette réalité dans l’ici et maintenant, comme un tableau, une photo, un écran[ix], proposant de la regarder avec des yeux différents de ceux qui la regarderaient dans la vie courante, ceux des voisins, des grands-parents, des services sociaux.

Peut-être aurait-elle vu la scène qui se joue sous ses yeux dans son lien avec le besoin d’exister comme couple qui les a conduits jusqu’ici. En gardant à l’esprit cette continuité, elle aurait pu la percevoir comme l’expression d’une souffrance, celle du changement, de l’évolution et le comportement de Lucie comme le signe d’une agitation intérieure, le tout concourant à s’opposer au travail qu’ils viennent faire. Cela s’appelle la résistance[x], c’est-à-dire la peur du changement, qui trouve une complicité chez la thérapeute. La résistance est d’autant plus forte que la peur est élevée et que ça pousse fort derrière.

La situation demande à mettre sur les émotions, les peurs des uns et des autres des mots que seule la thérapeute peut mettre. Il lui faut pour cela prendre du recul, se poser en tiers, regarder l’ensemble de la situation, y compris ses propres ressentis et pensées, sans cesser d’être présente et attentive. Elle trouverait des mots simples que chacun ici pourrait comprendre et qui résonneraient avec la souffrance que chacun vit. Ce pourrait être par exemple ton papa et ta maman sont venus ici pour soigner l’amour entre eux, il est en souffrance, tu vois c’est leur affaire, c’est bien de les laisser s’en occuper. Je hasarde ces mots, je ne suis que le superviseur ici, je ne suis pas sur la scène pour sentir dans ma chair ce qui se joue. Ce pourrait être aussi je comprends que tu sois inquiète, ou bien quand des parents ne vont pas bien leur enfant pense souvent que c’est sa faute et il prend leur peine sur lui. Etc.

Agathe décide en fin de séance qu’elle fera savoir à Manuel et Hélène que la prochaine fois ils devront venir sans Lucie. Elle anticipe aussitôt leurs arguments, le travail, le horaires, la garde de Lucie, etc. Je la sens sensible à ces arguments, comme si affleurait déjà une complicité avec leurs résistances. Elle sait pourtant, maintenant, que derrière les difficultés matérielles se cachent d’autres contraintes agissantes dans l’inconscient de chacun d’eux.

Et si elle élargissait encore le grand angle de son regard, elle aurait à l’esprit que la vie d’un couple, la responsabilité parentale et la singularité d’un enfant sont des processus complexes dans leur interrelation et que l’atelier psychothérapique est un des lieux où s’accouchent ces nouveaux modèles sociétaux. Ce que la dimension historique de la clause secrète nous rappelle.

Ils résistent mais ils viennent…

La clause secrète est facile à repérer dans la situation précédente parce qu’il a été convenu clairement qu’on entreprenait une thérapie dite de couple. Le praticien peut s’y référer pour voir et entendre ce que les membres du couple ont du mal à mettre en mots. Il faudrait pouvoir demander aux consultants individuels s’ils viennent pour une thérapie dite personnelle. Ils ne comprendraient sans doute pas la question car c’est là que réside généralement le problème : la vie, ses épreuves, ses contraintes, les loyautés les ont amenés à jouer profil bas ou loser ou handicapé. Venir pour prendre soin de soi, pour s’occuper du précieux qui est en eux est pour l’instant comme parler dans une langue étrangère et pourtant ils viennent. La clause secrète (par l’encadrement socio-culturel historique et ce que les psychothérapeutes ont appris de l’expérience) suggère que c’est toujours pour ça qu’ils viennent mais qu’il leur faudra du temps pour l’assumer. Peut-être une première rencontre sera-t-elle suivie de… rien ou d’une deuxième pour une demande d’allure triviale. Ou peut-être que ces deux fois les choses se seront assez améliorées pour que la personne décide d’arrêter jusqu’à ce que la vie repasse le plat.

Insupportable !

Louise la praticienne, Fanny la consultante, supervision individuelle

Mon mari l’a dit !

À peine ouverte la porte du cabinet, Louise sent quelque chose basculer en elle. Elle ne l’avait pas perçu au téléphone quand Fanny lui a demandé un rendez-vous, mais dès qu’elle la voit tout revient : elle a vu Fanny et son compagnon en thérapie de couple quelques années avant et elle reçoit comme une claque ce qu’elle a alors ressenti, l’insupportable. Elle répètera le mot à plusieurs reprises. Cet homme intraitable, dominant, arrogant, qu’elle trouvait maltraitant, voire sadique, avec sa compagne, cet homme, c’est tout ce que je n’aime pas chez un homme, dit-elle.

Fanny explique sa démarche : « il paraît que c’est moi le problème, mon mari l’a dit, il a dit que je dois faire un travail sur moi. C’est pour ça que je viens. » Sans prendre le temps de savoir ce que le ça de Fanny peut signifier pour elle-même, Louise lui dit qu’elle ne la croit pas : thérapeute, elle sait que c’est pour elle-même qu’elle vient.

N’écoutant que la voix qui lui rappelle le violent contre-transfert attaché au nom de cet homme, imposant sa vérité sans attendre celle de Fanny, Louise s’empêche de voir que dans le scénario caché de Fanny elle prend la place de l’homme dominant et maltraitant.

« C’est pour ça que je viens » a dit Fanny. Mais ça est-ce faire comme son mari dit, lui obéir et lui complaire ? Ou pour entendre c’est lui le méchant, et, un pas de plus, pour entendre faisons alliance contre lui, quand on est venus vous voir j’ai bien vu que vous le trouviez insupportable. Ou vient-elle pour changer de maître moi je suis prête à vous obéir à vous, etc. Le message sous-jacent pourrait être : je me soumets à qui veut bien de moi, j’obéis à qui m’aime quelle que soit la façon dont il m’aime. Ou, si on garde en arrière-fond l’hypothèse du mouvement profond qui conduit quelqu’un en thérapie, Fanny dit peut-être c’est pour ça que je viens, pour devenir celle qui décide de ce que je fais…

Toutes les options sont ouvertes, à condition de ne pas s’en tenir à un fragment de discours détaché de ses tenants et de ses aboutissants. Louise la devance et Fanny ne peut dérouler l’écheveau complexe de son âme, sait-elle seulement ce que serait prendre soin d’elle-même, toute sa vie dit qu’elle dépend des autres et de leur amour toujours mêlé de poison. Louise en sait quelque chose. Séance après séance, Fanny déroule sa plainte et ses pleurs, oh mon mari, il me maltraite, il n’est pas gentil, il est trop dur avec moi. Pour elle, le problème c’est lui, Louise ne peut s’empêcher de penser de même, les mots se pressent dans sa gorge, mais quitte-le, fous-le dehors, elle ne peut pas le dire, elle est thérapeute, ça ne serait pas bien. Alors, je me tais, dit-elle. Les mots qu’elle retient dans sa gorge sont plutôt ceux d’une avocate qui conseillerait de partir avant qu’il soit trop tard. Ou d’une copine consolatrice, énervée de supporter les plaintes et les larmes de son amie et de lui avoir déjà dit cinquante fois de le quitter. Sans résultat. Ou d’un comportementaliste voici la procédure à suivre pour prendre la décision…

Mais la pensée est là, taraudante, que si Fanny le quittait le problème serait réglé, contredisant en sourdine ses mots d’accueil prétendant qu’elle sait que Fanny vient pour elle-même. Elle dit ne pas croire les mots (le texte) d’introduction de Fanny, mais elle obéit à l’injonction qu’ils cachent et qui trouve un écho dans sa propre profondeur. Elle ne voit pas que Fanny, à son insu, tente d’installer avec elle une relation identique à celle qu’elle entretient avec son mari (effet du transfert) et qu’en toute bonne foi, Louise entre en rivalité avec lui (effet contre-transférentiel). Elles ont réussi à créer un ménage à trois et l’ombre du compagnon occupe l’espace du cabinet.

Quand Louise avance à demi-mot qu’elle pourrait le quitter, Fanny se récrie, mais je l’aime il sait être si gentil faut pas croire ! Louise se retient de crier sa colère contre lui et contre Fanny, elle lutte contre ces pensées et la violence qui les sous-tend. Elle ne voudrait pas y céder, l’image qu’elle y voit d’elle ne lui plaît pas.

Le quatrième mur

Le quatrième mur est au théâtre le mur virtuel qui sépare les comédiens des spectateurs, opaque pour eux, transparent pour le public. Quand Louise monte sur scène pour endosser le rôle dévolu au partenaire d’amour toxique dans le scénario de Fanny, elle oublie la psychothérapeute de l’autre côté du mur et la consultante venue entamer un chemin difficile pour elle, fait sans doute de renoncements et de séparations. Sous l’injonction d’une voix qui lui jette ce mot ensorcelant, insupportable, une voix de Sirène qui trouve peut-être insupportable la perspective de renoncer aux amours toxiques, elle a ignoré la clause secrète.

Elle est prise dans un processus personnel qui l’entraîne loin dans son histoire. Fanny se retrouve seule. Je lui en fais la remarque. Elle dit d’un air malheureux mais je ne peux quand même pas lui dire ça. Ça, c’est-à-dire ? On est en supervision, elle y est pour voir plus clair et moi pour l’accompagner jusqu’où elle est prête à aller pour dénouer le noeud de vipères. Je sens les mouvements qui s’affrontent en elle, elle recule instinctivement, je vois passer dans ses yeux une onde de terreur fugace, des scènes de guerre, de la fureur et une sorte d’excitation trouble. J’entends l’écho répercuté en elle de l’insupportable si intensément éprouvé quand elle voyait le couple se déchirer, revenu quand Fanny entre dans son cabinet, puis quand elle se perd dans la plainte et les pleurs.

L’ombre du mari résonne-t-elle avec une ombre similaire chez Louise ? Clairement, en ce moment il s’agit de l’horreur remontée de son passé, des noeuds de souffrance si anciennement présents dans sa vie, causes d’échecs répétitifs dans sa vie sentimentale, affective, relationnelle. On en a souvent parlé en supervision à l’occasion des difficultés rencontrées dans le travail. Va-t-elle pouvoir de nouveau y travailler grâce à/ pour/ avec Fanny ? Pour l’heure, elle se trouve loin de Fanny et loin de la thérapeute. Moment délicat en supervision quand, sans en sortir, on côtoie la psychothérapie.

Louise a cru à l’arrivée de Fanny refuser le rôle qu’elle lui proposait, sans voir qu’elle l’endossait aussitôt, prise dans un point aveugle. Elle entre dans une situation identique à celle dont Fanny se plaint et elle s’en plaint : je me demande pourquoi je les ai acceptés. Dès que j’ai reçu le couple ça a été insupportable, et finalement je n’ai pas continué. Et pourquoi, quand j’ai compris que Fanny était cette femme et son mari cet homme, j’ai continué.

Le discours initial de Fanny a servi d’appât. Quand Fanny parle de son mari elle établit avec Louise une relation dont aucune ne voit les ressorts, Fanny parce qu’il s’agit du scénario caché dans son inconscient, Louise parce qu’elle n’a pas prêté attention à la clause secrète qui tente de lui dire « regarde la pièce qui se joue sur la scène que j’encadre et le rôle que tu y tiens ». S’en tenant aux mots, elle sort du cadre, de sa place de thérapeute, non pas parce qu’elle veut lui expliquer ce qu’est une thérapie mais parce que, ce faisant, elle ne prend pas garde à ce qui la meut elle -même, ne voit pas qu’elle prend la place du mari, l’introduit dans le cabinet et fait de Fanny leur objet.

Ce puissant mouvement qu’est le transfert investit la psychothérapeute d’une façon ambiguë qui peut la mettre à dure épreuve. Il dit « je fais de toi le partenaire de mes relations toxiques et on va les revivre ensemble » en même temps qu’il lui dit « tu es la seule personne qui peut m’en libérer ». Le praticien aura le choix, souvent sans le voir clairement, entre être un complice ou être un allié.

Si Fanny poursuit le travail engagé avec Louise, quel visage va prendre leur relation ?

Un mois après cette supervision, on se revoit. Louise a reçu Fanny trois fois depuis. Elle a donc continué. Surprise, dit Louise les deux fois suivant la supervision il n’a pas été fait mention du mari. Quelque chose a dû se poser chez moi, j’ai pu accueillir tout ce qui se passait. Je me demande si elle ne m’a pas protégée de … de la maltraiter. Comme un écho assourdi de l’insupportable.

Phrase forte et lucide. Comme souvent après une supervision qui a effleuré l’insu du praticien, ça a bougé et la séance suivant la supervision s’engage dans un climat différent. Quand Louise a compris qu’elle était sortie du cadre psychothérapique dans sa dimension cachée, elle a pu le réintégrer, en percevoir les ressorts cachés et peut-être y accueillir Fanny sans a priori ni jugement. L’hypothèse est que ce travail a fait disparaître le mari du cabinet où Louise l’avait invité pour un bras de fer, pour savoir qui dominerait Fanny et la maltraiterait, mais rien ne dit que ceci est acquis une fois pour toutes…

* * *

J’ai voulu dans ce texte court apporter un éclairage sur une caractéristique du cadre mal perçue voire méconnue. J’ai esquissé les liens que la clause secrète entretient avec des processus essentiels de l’accompagnement thérapeutique, comme le transfert-contre-transfert, la résistance, le dévoilement de l’insu, l’effet de sens, thèmes qui sont développés dans d’autres textes de ce recueil.

*

La place de la psychothérapie dans le dégroupage, bibliographie

- Psychothérapeute, un nouveau métier in Le livre bleu de la FF2P, La psychothérapie au XXI° siècle, les psychothérapeutes, 2004, p.p. 7-12 ;

- La Psycho-pathologie revisitée par la psychothérapie in FF2P, Être psychothérapeute, Dunod, 2006, p.p. 113-122 (les débats sur la règlementation de la profession étaient encore en cours – maintenant il faudrait partout remplacer psychothérapeute par psychopraticien) ;

- Un changement culturel profond, même ouvrage, p.p. 225-227 ;

- La psychothérapie n’est pas soluble dans l’enseignement universitaire, lettre adressée à Mme Bachelot, Ministre de la Santé, 2009, alors restée sans réponse, accessible en lecture libre sur le site de l’Association Européenne de Thérapie psychocorporelle et relationnelle, fr

|

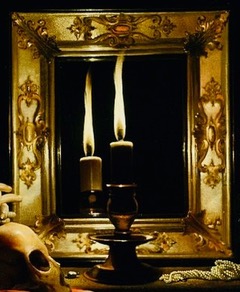

Ce qu’encadrer veut dire… Devant La Madeleine aux deux flammes, cette oeuvre de Georges de La Tour[xi], je suis toujours pris d’une émotion tissée de beauté, de mystère et d’évidence – on ne saurait rien en retrancher ni rien y ajouter. Quand je le contemple, je suis seul et à ma place. Nowhere else. Sentiment rare.

Une très simple bordure en bois doré isole l’image de tout environnement et me propose d’entrer dans la réalité d’un espace noir, dense. La lumière vient me prendre et me conduit vers une femme vêtue d’une riche étoffe. Ses mains nouées sont posées sur un crâne, présence discordante dans cette ambiance tranquille, apaisante. La femme, Madeleine, d’après le titre du tableau, contemple la flamme d’une bougie. Une ? Non, deux… Comme si l’œil n’était pas déjà attiré par le crâne, les dorures, les perles, un deuxième cadre à l’intérieur du tableau ouvre sur une troisième dimension où il n’y a de lumière que réfléchie. En suivant le fil de la lumière, du mouvement, des couleurs, j’entre dans une dimension intérieure que je pourrais nommer la plénitude du silence. J’ai obéi à la clause secrète… et je suis conduit dans ce lieu, en moi, quelque part, où brûle encore une flamme. Qui s’éteindra un jour. A moins qu’après il y ait un ailleurs… Le double encadrement prolonge l’explicite de ce que je vois d’une dimension cachée.

Quand Magritte écrit sur son tableau « ceci n’est pas une pipe » on est étonné. Il a raison, personne ne peut fumer cette pipe, pourtant nous en faisons quelque chose. Quoi, où dans notre réalité ? On a basculé dans notre monde intérieur. On attribue à Carol Lewis (le créateur d’Alice) d’avoir conseillé aux auteurs de prendre soin de la forme, « le fond, dit-il, prendra soin de lui-même ». En peinture la forme, la couleur, l’espace, encadrés, parlent et révèlent à qui s’y ouvre le non-dit, l’insu, peut-être l’indicible. Partout, la forme… |

|

… et se décline de différentes façons qui parlent aussi

Ci-dessus, de gauche à droite :

|

|

La psychothérapie telle que je l’entends… Mon approche résulte de mon expérience personnelle de psychothérapeute, de superviseur et de patient à travers la psychanalyse, la thérapie primale, les thérapies émotionnelles, diverses approches psycho-corporelles, des expériences de modification de l’état de conscience, le tout nourri aussi de ma carrière de psychiatre hospitalier, Aujourd’hui je peux dire… que je n’ai suivi aucune formation spécifique à la psychothérapie. L’apport freudien reste pour moi un cadre de référence fiable comme en témoigne mon article principal sur cette question, « Serions-nous tous des psychanalystes ? » (aetpr-psychotherapie.org). Certains débutants, soucieux de vraiment commencer, voudraient qu’on soit vite dans la profondeur, comme ils disent. Il ne suffit pas que la personne dise « je viens pour une thérapie » ou que quelqu’un le lui ait conseillé pour que le praticien soit tenu de l’entreprendre. Entre un praticien et un consultant, la psychothérapie n’est qu’une des options. La personne peut venir parler d’un problème sans que cela débouche sur une psychothérapie. Soutenir, aider, conseiller, accompagner, coacher sont des activités utiles et honorables et certains praticiens sont beaucoup plus à l’aise dans de tels cadres. Un psychothérapeute peut aussi suivre quelqu’un en soutien, parfois longtemps, parfois uniquement. Plusieurs entretiens sont parfois nécessaires pour voir si l’un et l’autre sont prêts à s’engager avant de sceller l’engagement par un contrat de type commercial privé qui peut être aménagé selon les difficultés spécifiques de la personne et les conditions que le praticien estime nécessaires pour son travail.Si ce cadre est nécessaire il n’est pas suffisant. Le travail psychothérapique proprement dit repose sur une dimension cachée du cadre que j’appelle la clause secrète. Elle installe dans l’ici et maintenant un espace-temps où résonnent entre eux le réel de la chimie corporelle, la puissance de l’imaginaire mental, reliés par les fils subtils du langage. Ces propositions valent pour les psychothérapies qui se fondent sur l’inconscient et sur le transfert-contre-transfert, quelles que soient leurs revendications d’originalité, psychanalyse freudienne, jungienne, analyse psycho-organique, bioénergétique. Pour ma part la gestalt-thérapie de Perls, l’approche centrée sur la personne de Rogers y ont aussi leur place.N’en font pas partie les thérapies dites cognitivo-comportementales, venues du behaviorisme de Skinner et des techniques de conditionnement. Ces approches sont capables comme les psychothérapie relationnelles du meilleur comme du pire et beaucoup de techniques d’éducation, de traitement, d’orthopédie mentale s’en s’inspirent avec la meilleure intention, comme souvent des praticiens relationnels sans savoir qu’ils le font. Mais si ces thérapies s’appuient sur le transfert et l’inconscient elles le font à l’insu du client ce qui peut faire le lit de toutes sortes de manipulations. La publicité et toutes les formes de manipulation mentale reposent précisément sur l’utilisation du pouvoir que donne le transfert. Mon travail et ma recherche ne concernent que de façon marginale les thérapies à visée éducative ou rééducative articulées autour de protocoles. Je ne conteste ni leur intérêt théorique ni leur utilité pratique, mais elles n’entrent pas dans mon champ de recherche.Quel que soit le type d’accompagnement, l’important est que la parole du consultant trouve un espace de liberté et d’écoute. |

Août 2025

[i] Dans la suite de ce texte, je parlerai indifféremment de cadre caché, de cadre implicite ou de clause secrète. Une première version de cette recherche était parue sur le site aetpr-psychothérapie.org sous le titre « Le cadre caché, un appeau pour l’inconscient». Elle a été entièrement refondue. Je ne dirais plus un appeau mais une invitation. On trouvera en fin d’article un encadré qui précise ce que j’entends par psychothérapie.

[ii] Les prénoms sont modifiés et les praticiens concernés m’ont donné leur accord pour utiliser le matériel clinique, en faisant en sorte qu’on ne puisse identifier les consultants. Je les en remercie et je leur sais gré de s’exposer dans ce qui pourrait apparaître comme une erreur ou une faute dans leur accompagnement. Ils savent que ce sont nos erreurs qui nous enseignent le plus durablement et il est clair entre nous que je prends la responsabilité de l’analyse que je fais de la situation.

[iii] Voir l’encadré correspondant en fin d’article.

[iv] Il se produit un effet de sens plutôt qu’une compréhension au sens logique. Ce point essentiel fera l’objet d’un chapitre distinct.

[v] Comme si c’était possible : intime est déjà le superlatif d’intérieur comme suprême est celui de supérieur.

[vi] La question fait l’objet de ma réflexion depuis une trentaine d’années. Cf. une courte bibliographie de mes textes parus en fin d’article.

[vii] Ce qu’on pourrait traduire par « que Je advienne là où parlait l’indéfini ». Pour ne pas faire d’ombre à ces illustres ancêtres, je me hasarde, en bas de page et en caractères plus modestes, à rapprocher leurs définitions du mouvement de ce que je présente dans l’article « Le vital et le sentimental » comme le besoin.

[viii] Les Sirènes à la voix si envoûtante qui peuplent l’ombre du psychothérapeute sont des forces qui agissent sur sa pensée, son état de conscience, son imaginaire, son corps. Nourrices du contre-transfert, elles cherchent à protéger le praticien en lui évitant d’avoir à affronter son propre insu, comme si elles lui donnaient la priorité au détriment du consultant, à lui ou à toute autre personne ou entité encore plus importante pour le praticien. Il est question des Sirènes dans beaucoup de textes de ce recueil. Je les nomme ainsi en référence à l’Odyssée, voir Le voyage d’Ulysse.

[ix] Voir l’encadré en fin d’article.

[x] La résistance, en s’opposant au processus thérapeutique, obéit à des processus inconscients. Elle parle d’une protection ambivalente. D’une part elle protège les patterns de fonctionnement (les scénarios), de pensée (les croyances), d’imaginaire (les fantasmes) qui se sont construits à l’insu de la conscience pour assurer la survie et l’adaptation à des réalités complexes. Mais d’autre part en faisant obstacle au dévoilement de l’insu elle empêche d’accéder aux forces, aux ressources que l’être a pu mobiliser pour s’adapter et survivre. Son importance majeure fait qu’on la retrouve dans tous les textes de ce recueil, comme les Sirènes

[xi] Georges de La Tour (1593-1652), peintre lorrain.